『鈴木朖』 昭和42年刊行

鈴木朖 画像

はしがき

郷土の偉大なる国語学者鈴木朖先生の百卅年忌を迎えるに当り、本会は遺墨展並びに記念講演会を開催してその業績を偲んだのであったが、さらに記念として本冊を刊行することにした。

先生は宣長門の龍象として多方面に足跡を残していられるので、この小冊を以てその全貌を伝えることは不可能に近い。それで先生の真面目を最もよりよく顕している国語学の著述と、それに関する論考を軸とし、これに戦災によって消失した文献をも加えることにした。微意のあるところを了承して頂ければ幸である。

昭和四十二年六月六日

鈴木朖顕彰会

序(抜粋) 高木市之助

本書は周知のように、鈴木朖顕彰会が今年恰も朖の百三十年忌に当るのを記念して、かれこれ多彩な行事をくりひろげることとなった際、その一環として企画編集されたもの。

本書は三部によって立体的に構成されている。第一部と第二部は、朖研究の両権威、故岡田稔氏と市橋鐸氏がそれぞれの立場に立って精根を尽し蘊蓄を傾けた労作の結集である。

第三部は「国語学の三部作」と題し、朖の代表的国語学書が原版のまま翻刻されている。このような諸善本を直接提供することが今後の研究者に対する必須の処遇でなくてはなるまい。

国際的に高度な言語学者として、又郷土的名古屋の御国柄を発揮した、玲瓏たる一趣味人(市橋氏の評語に基づく)としての朖の真骨頂を、尊敬と熱愛に充ちて結集凝結し得た、またとない記念塔である。

昭和四十二年八月廿三日誌す

高木市之助

序(抜粋) 時枝誠記

国語学者としての鈴木朖の業績の真価を闡明にするためには、これを、国語研究の伝統の流れの中に置いて見る必要があるのである。活用言の断止・接続の現象を法則化さうとした『活語断続譜』にしても、客体的なものと、主体的なものとの別によって語の類別を試みた『言語四種論』にしても、その同類の研究を、近代言語学の中に求めることは困難ではあるが、鎌倉時代の『手爾葉大概抄』以来の国語研究の伝統の中において見るならば、それは、

朖独自の研究であるといふよりも国語研究の最も中心的な、また主流的な研究課題であったといふことが出来るのである。

昭和四十二年七月

時枝誠記

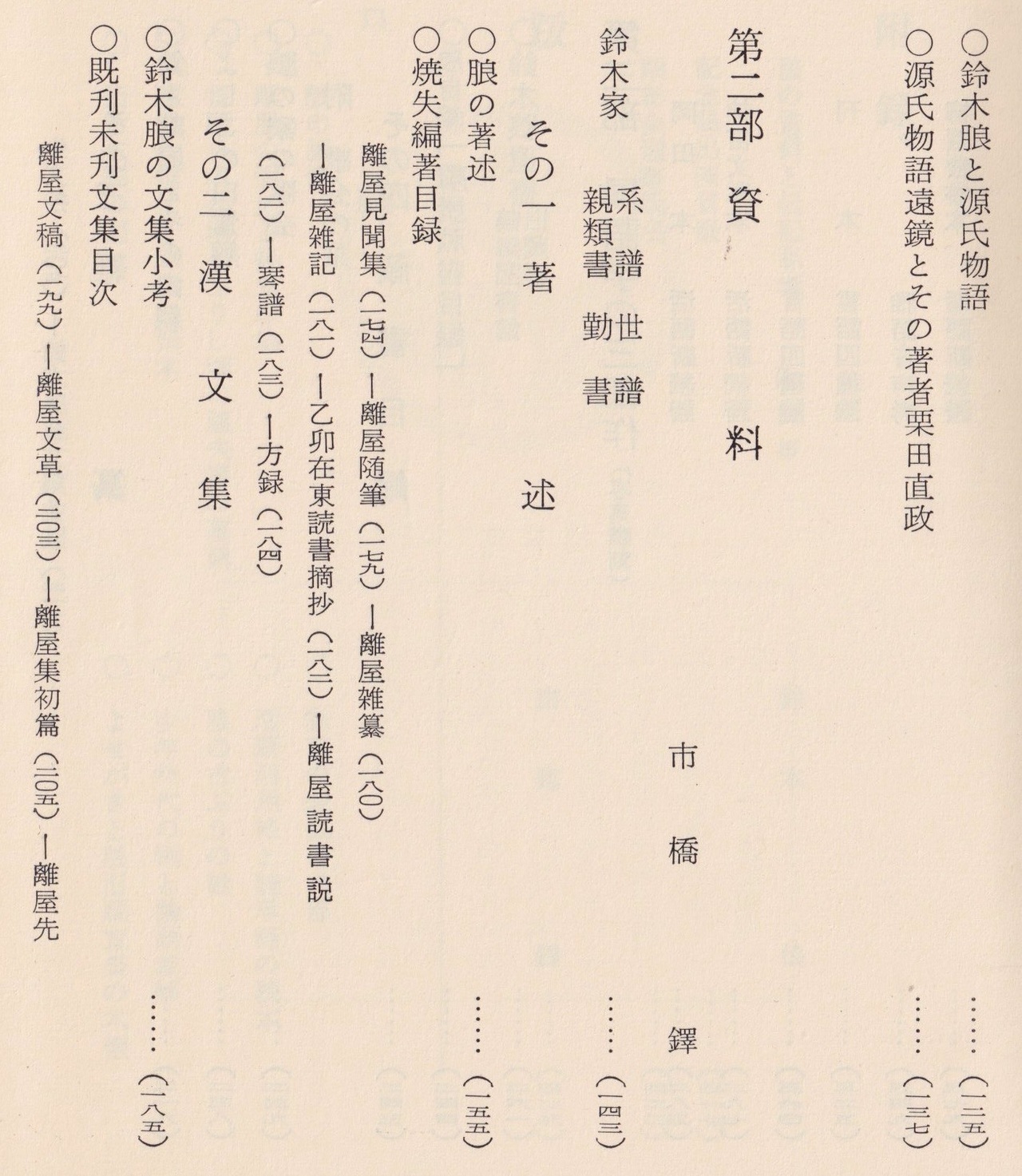

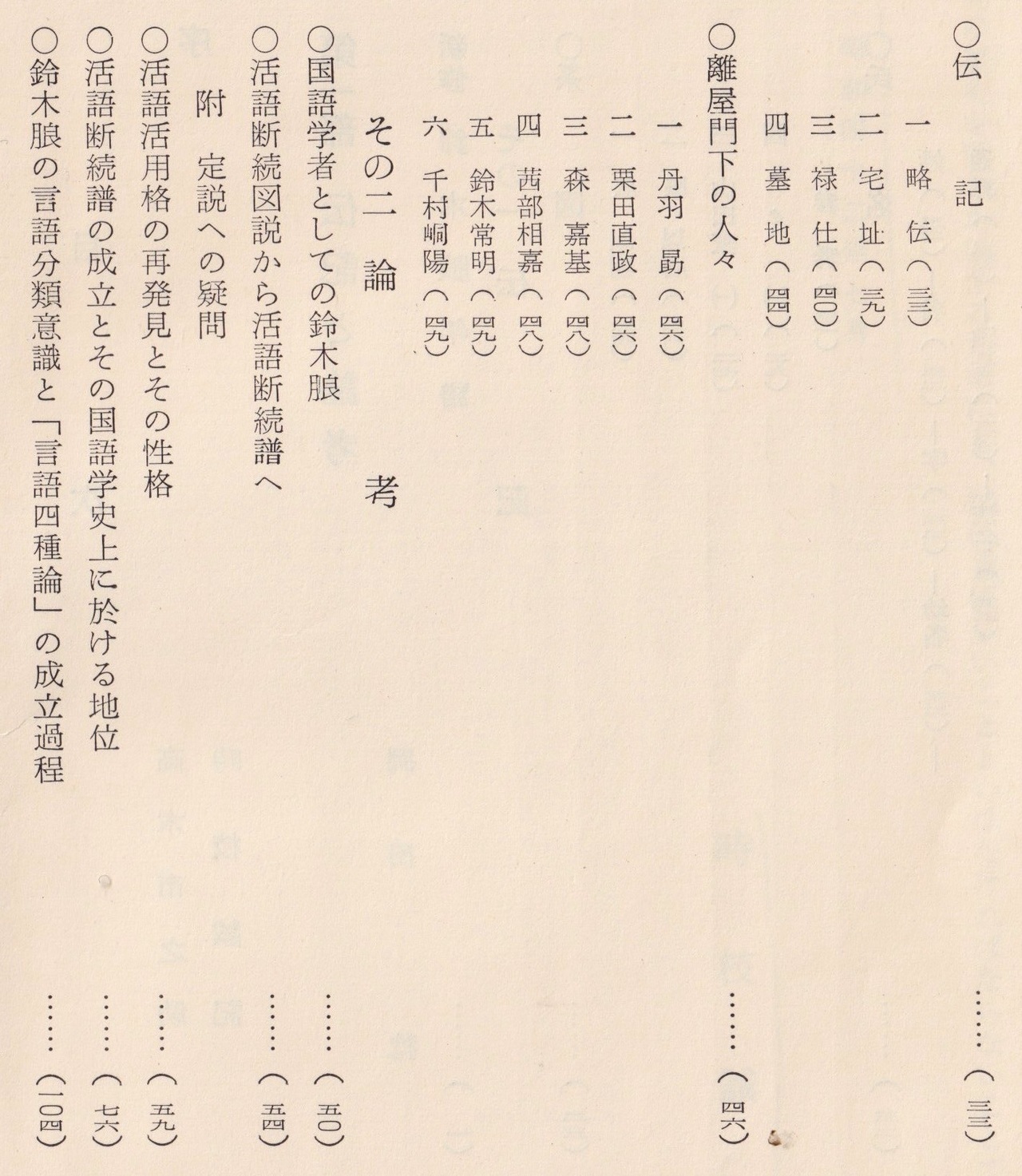

目次

鈴木家家紋(三羽烏)

鈴木家家紋(三羽烏)

烏紋を用ゐるものは紀伊熊野の神人より出でたる鈴木氏若しくはその後裔に限りたりしを見れば、明らかに烏が古来熊野権現の神使と称せられたるによれるものにして、謂はゆる信仰的意義に本づきたるものなり。烏紋には舞違烏、三羽烏、八羽烏あるのみ(日本紋章学)

第一部 伝記と論考(抜粋) 岡田 稔

その一 伝記(抜粋)

系図(抜粋)

鈴木家の系譜類については「鈴木家系譜」があるが、戦前に名古屋図書館に収蔵せられていた「鈴木家系譜」(写本)は戦災で焼失した。幸に大橋紀子氏により戦前、「文学遺蹟巡礼」(国学篇第四輯)鈴木朖の中に収められたが、誤植が可なりある上、山田家の過去帳の「鈴木氏世譜」の漢文が誤読せられている。(中略)山田猛氏所蔵の「山田家系譜」並びに分家(山田十一郎氏)系図などを前記大橋氏の写しに比較対照して「新修鈴木家系譜」一、二「新修山田家系譜」一、二を編んでみた。(中略)比較的見よいことと、両家の関係がわかり易いようにということと、従来の誤をできるだけ訂正したいという点に中心を置いて作成したつもりである。

(系図についてご興味のある方は、本書内をご覧下さい)

氏名(抜粋)

姓 「源」と記したる書あれど如何。系図よりみて不可信。

氏 鈴木

二代山田重蔵の第三子なるも、祖父鈴木林右衛門の家督を次ぐ。父重房(鈴木林八)は林右衛門の子にして初代山田重蔵の養子として山田家を冒したるなり。

名 朖又は朗。「朖」(朗)は名乗としてはアキラ、又はアキ、或はトキと読む文字なるも朖自身、朖・朗共にこれを用いしこと、自書によって明らかである。

訓みはアキラにしてホガラに非ず。「少女巻抄註」自序に「はなれや鈴木のあきら」と自書す、また短冊にも「あきら」「阿幾羅」などと記せるものあり。戦前名古屋図書館に保存せられていた雑纂のなかにAKIRAとローマ字書きにせるものもあった。

字 叔清

師丹羽嘉言(謝庵)の「海東異録序」に「叔清生れて十歳云々」とあり、「謝庵遺稿」にも「鈴木叔清七八歳の時」とあるし門人丹羽盤桓子のものせる墓誌にも「字叔清」とある以上、これを正しいとすべきであろう。

(幼)名 恒吉

通称 常介(じゃうすけ)・常助

徳川家記録で勤書に朖自身常介として居り、常にこれを用いたようであるが、誓願寺過去帳には天保八年の条に六月六日通靖院離山浄達居士 江川端 鈴木常助」(息は泰次と云ふ)と記されている。

雅号 離屋「ハナレヤ」と読むこと、前記「少女巻抄註」序によりて知るべし。

法名 (諡)通靖院 離山浄達居士

略伝 鈴木朖 (抜粋)

味噌で飲む一ぱい酒に毒はなし煤けたかかに酌をとらせて –続養生要論-

尾張の生んだ国学者鈴木朖は、こんな剽軽な訓戒を狂歌に托する余裕をもっていたが、その学問(国語学)の厳密精到なように、狷介不羈世俗と相容れぬ一面を持っていた。講書を以て内職と称し、「内職解」を作って教学の道の厳としてこれに異なることを論じた人である。世間はその学才に長じて世才に短なりしをそしり、親友秦鼎さえ迂陋と嘲った程であっても、節を屈して細井平州の門下たるを潔しとせずそのため明倫堂教授並となったのが天保四年正月で齢已に七十歳であったことは、「夫れ名を仮りて利を冒す者美称を得て譏られず、義を思ひ忠を顧みて敢て人を欺かざる者、反って駭怪に遇ひ、以て鄙汚となす。世俗の習う所に眩まされて正義を明かにする能はざるなり」というその信念に忠実であったが為であらう。その不屈の魂はその肖像の厳乎たる容貌にも窺うことができようが、信念に忠実であったがために利達の道に迂であったことは否むべからざる事実である。然しながらまた、かかるが故に学者として天下後昆に名を残す偉業もできたのであろう。

天明元年十八才で儒者として祖父林右衛門の家名を継ぎ兄弟中独り鈴木氏を冒した。そして家業の医を好まず、その離孫柴田之博に示して医は治国経世の道に非ざるが故に賤業であるとまで論じて居り、殊の外の薬ぎらいで、李立翁の論など引いて、薬石の余り効なき事をいっている。然し嫡子良淳・末子承亭を医業に従わせたのを見ると、強ち医者を目のかたきにした訳ではなく、自らも、殊の外養生家であり、「養生要論」「続養生要論」「医事巵言」などの著もある。

くたびれて休むがほんの休むにて薄着しなれや風ひかぬもの

の狂歌も、その健康法の信念を述べたものといえよう。

文化元年(四十一才)御記録所書役並となり、同三年本役仰付られ、文政四年御儒者被仰付、天保四年(七十才)で明倫堂被仰、御加増米十石、御加扶持一人分を下し置かれ、二十石四人扶持を賜って、国学を担当、日本書紀・古今和歌集等を講じた。これが明倫堂で国学を講ずる起りであると伝えられる。

朖は漢学者として、「大学参解」「論語参解」「四書雑録」「六経諸子説」「読書点例」「離屋学訓」「学訓徳行」「五類図説」「六書発揮」「読書正誤」「離屋集」「漂流島物語」等の著があり、後人の整理にかかるものに「離屋見聞集」「離屋随筆」「離屋雑纂」「離屋文章」「離屋雜綴」「離屋雑記」などがあったがこれらの稿本の多くは名古屋図書館に於て戦災のため灰燼に帰し、その一部が、「名古屋叢書」編纂主任であった市橋鐸氏の抄記によって同氏の手許に残った。

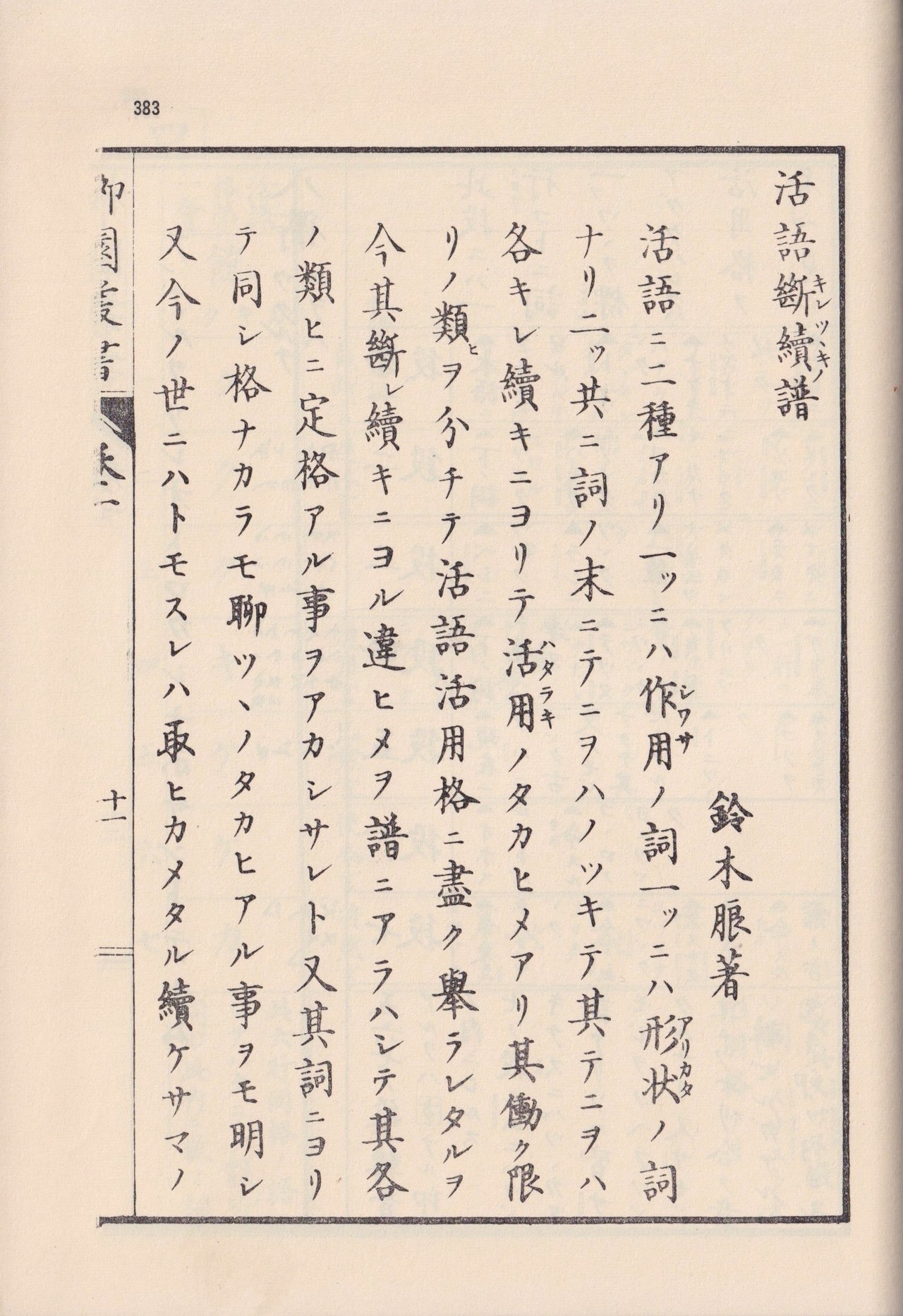

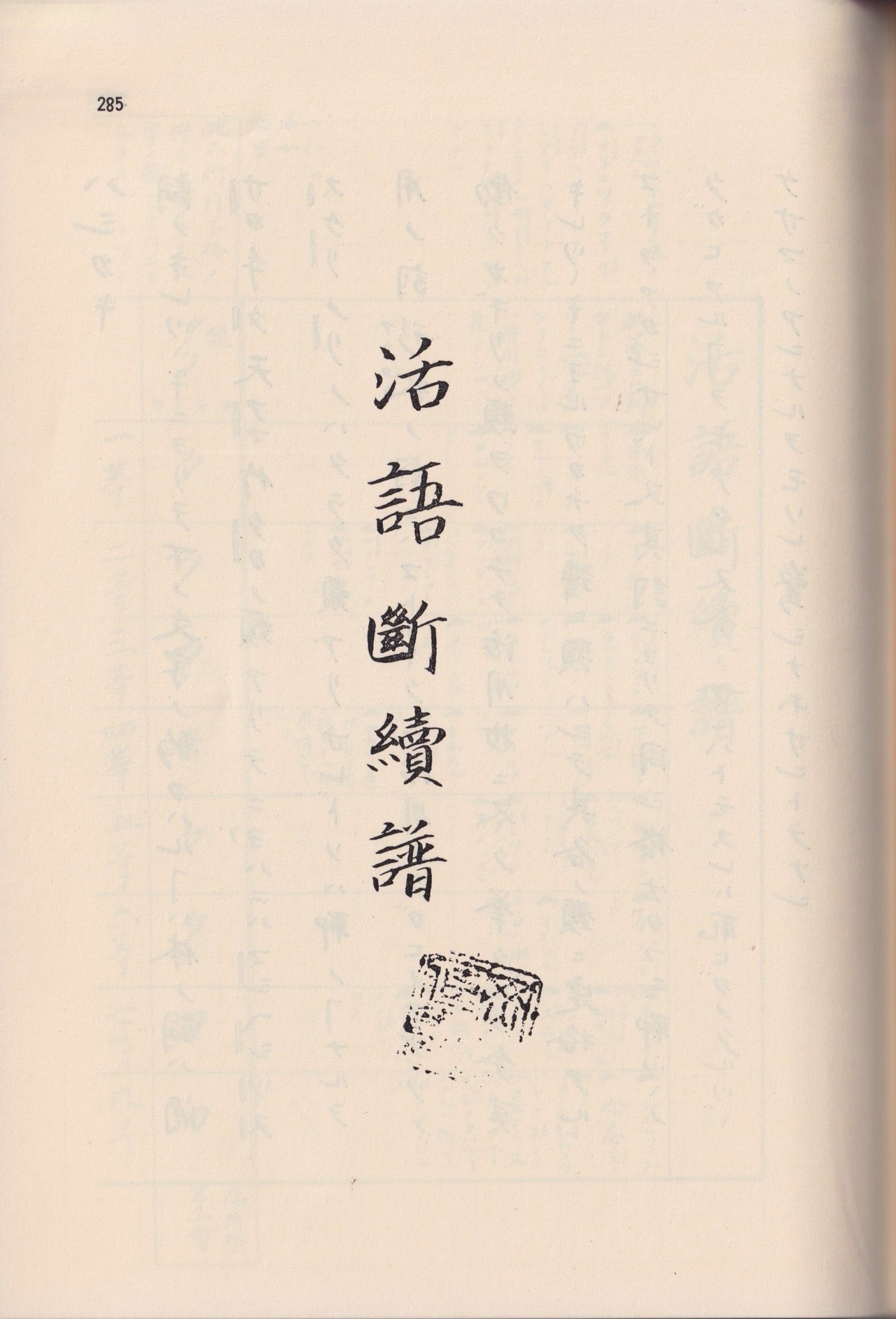

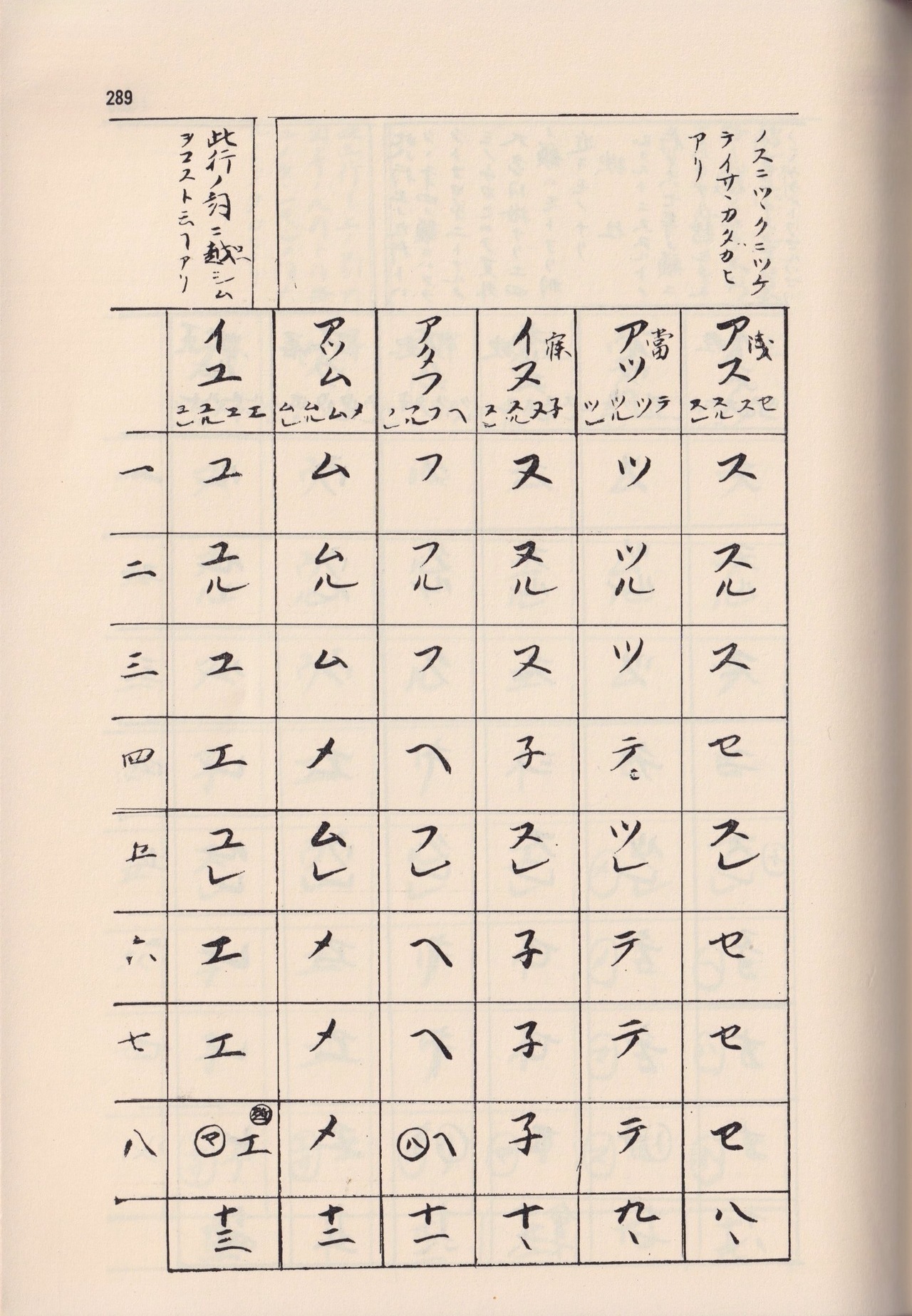

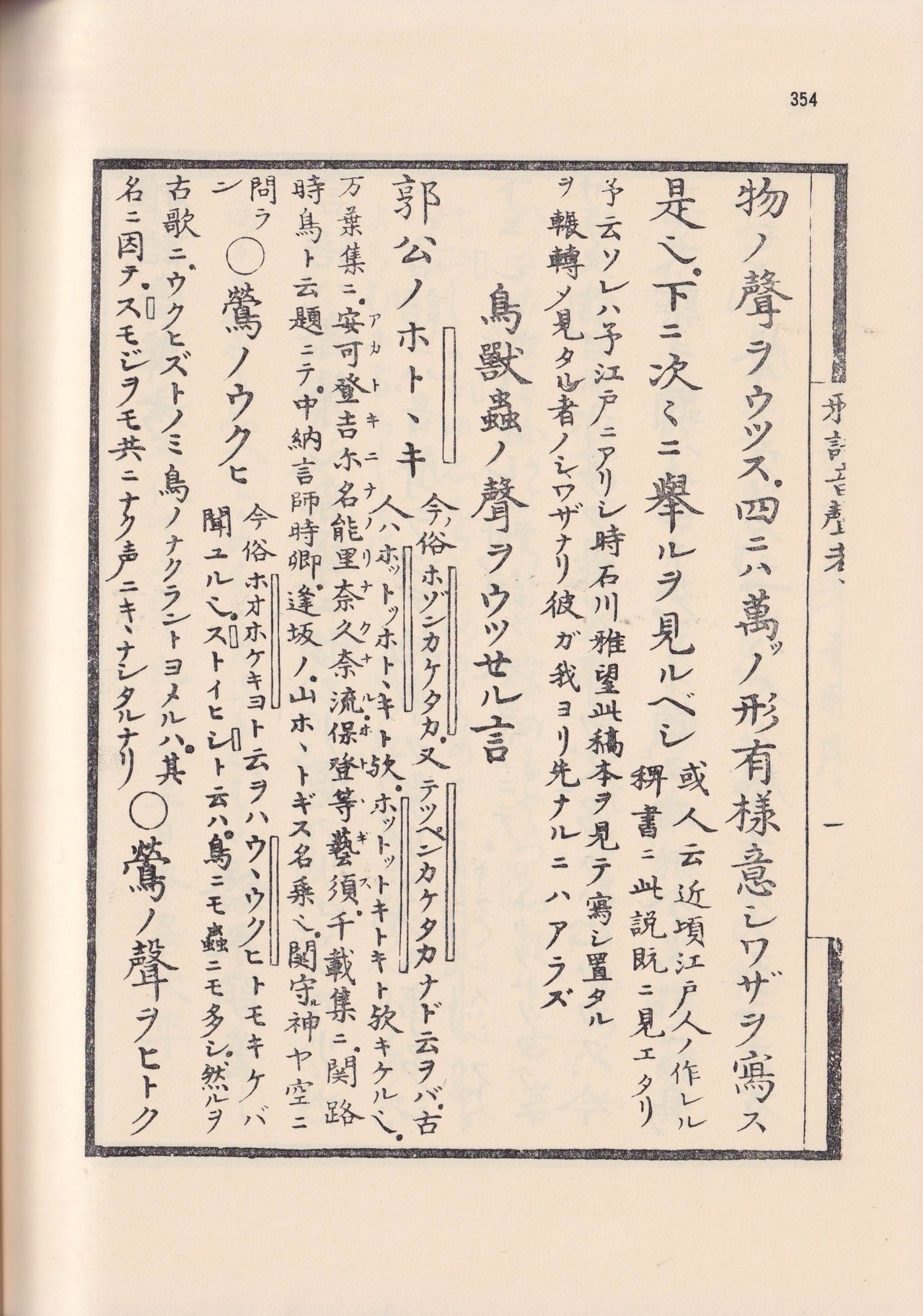

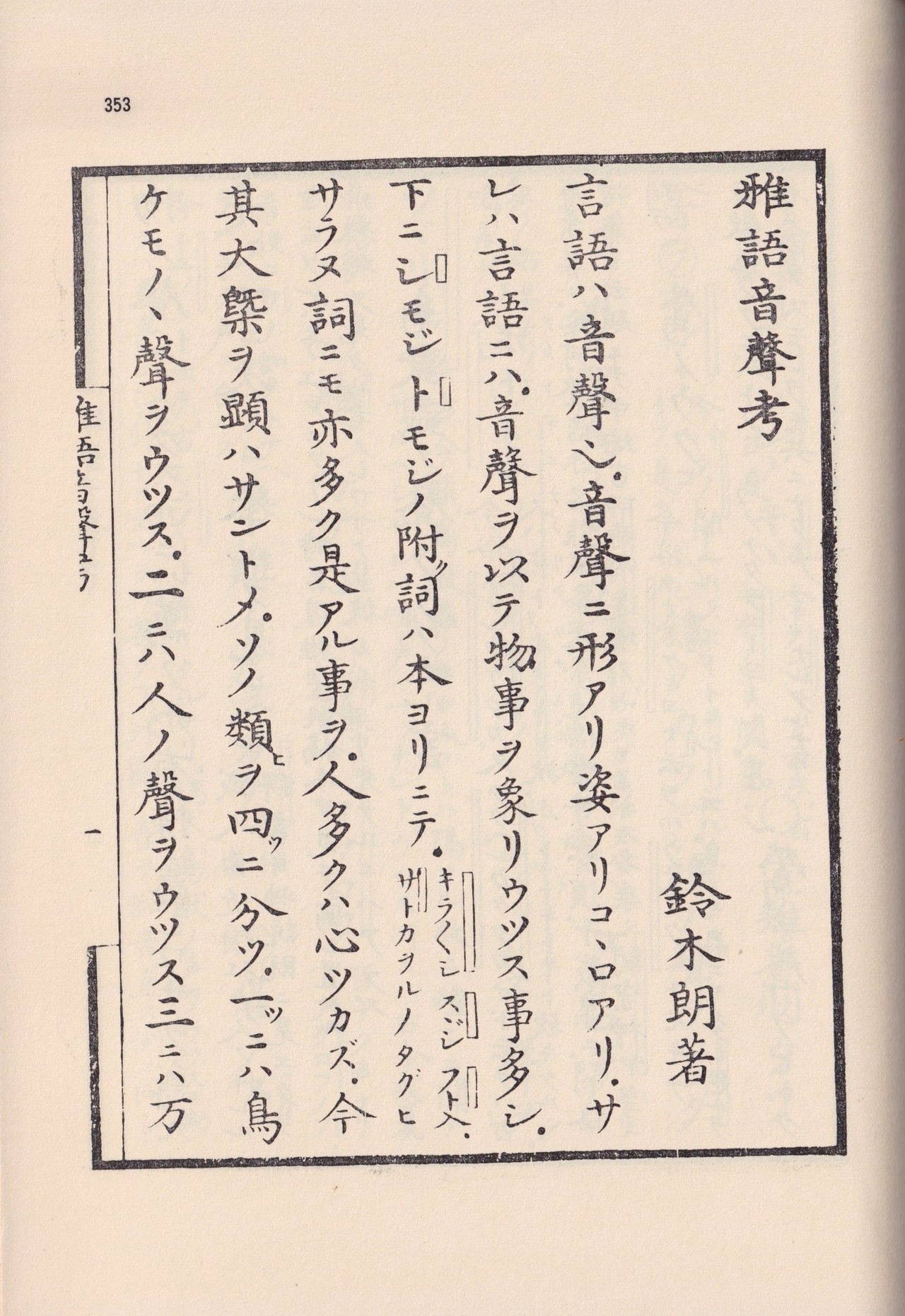

朖の国語学に於ける業績は、「言語四種論」「活語断続譜」「雅語音声考」「希雅」「玉の小櫛補遺」「少女巻抄註」「雅語訳解」等の著述によってこれを知ることができる。

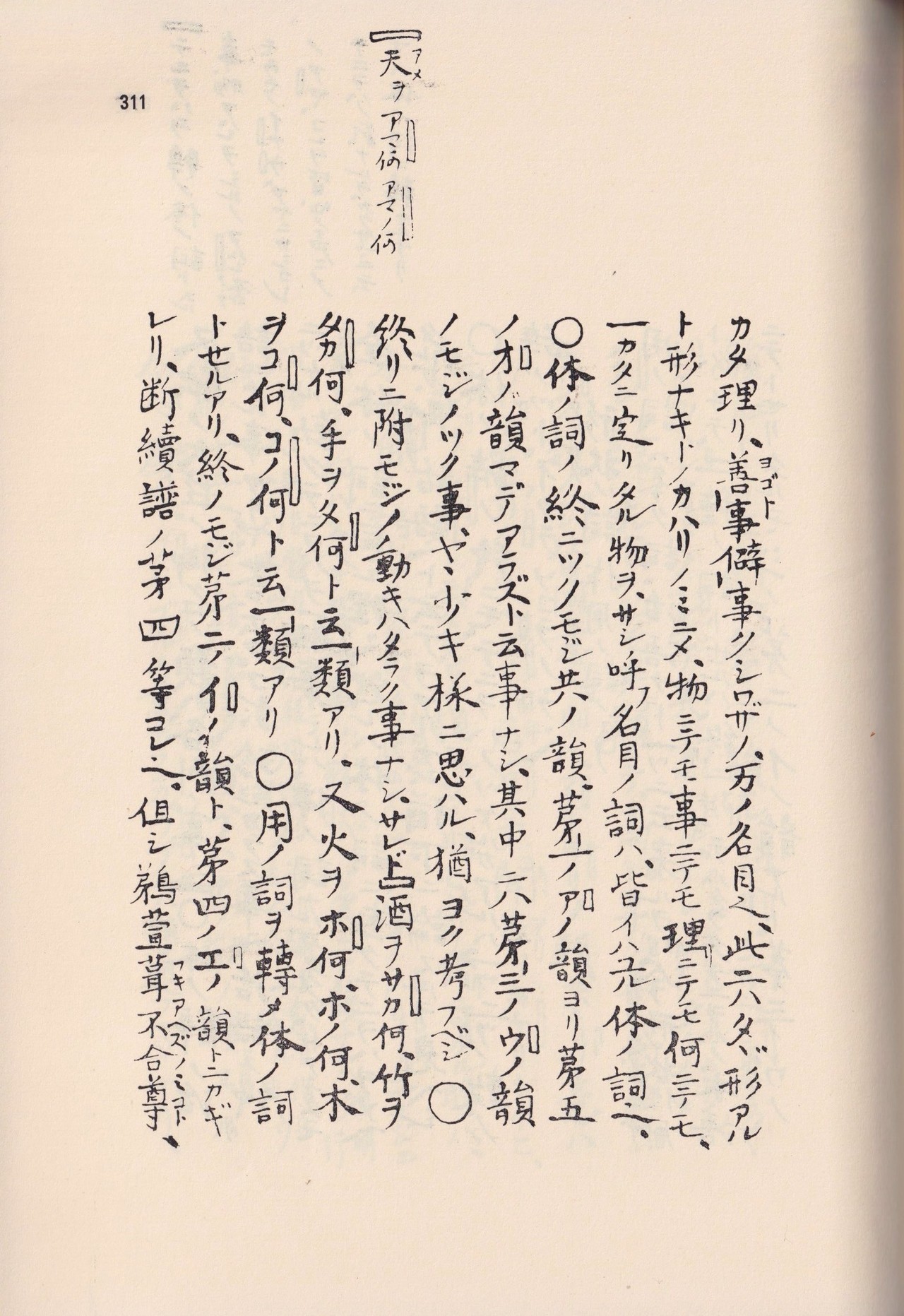

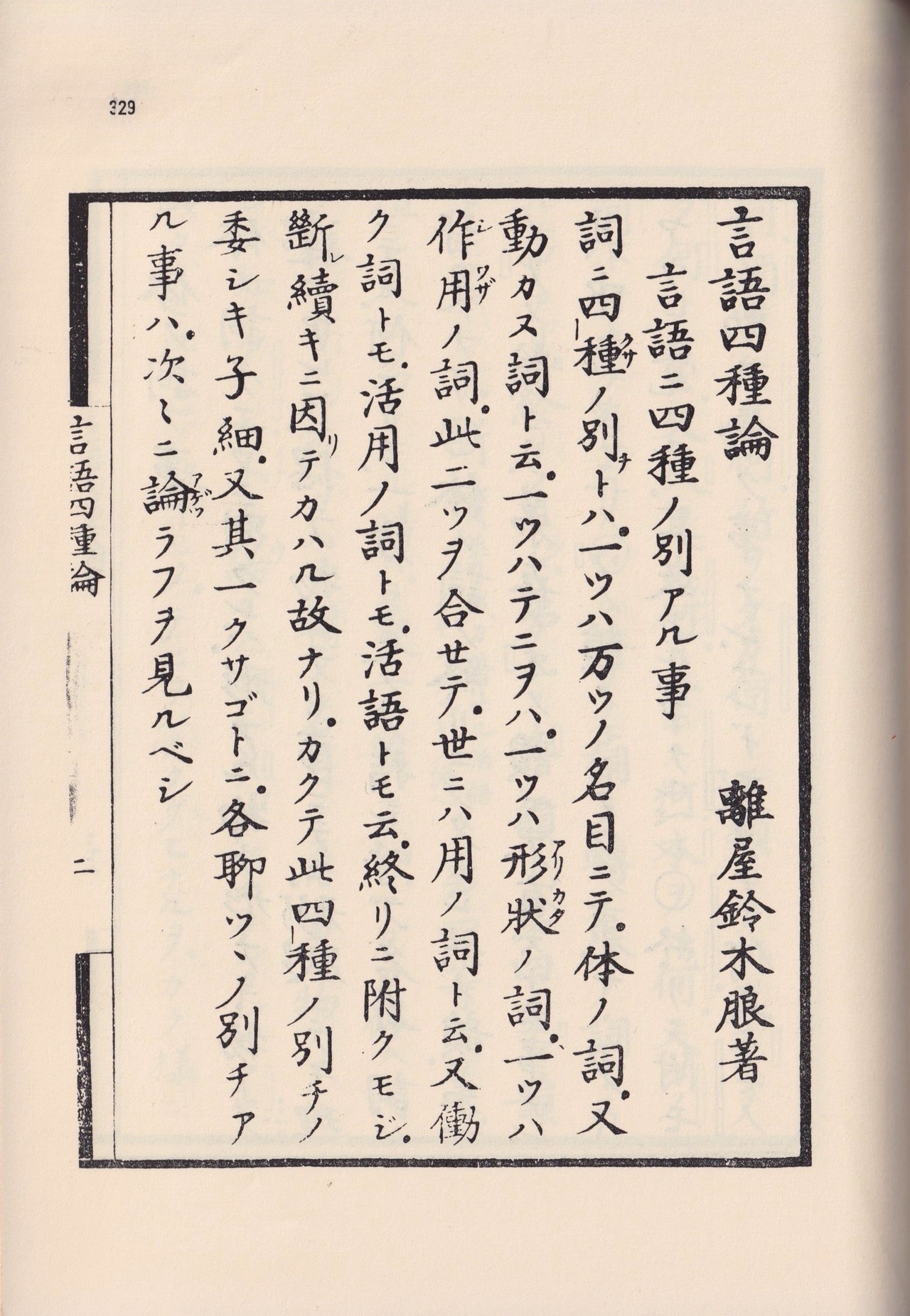

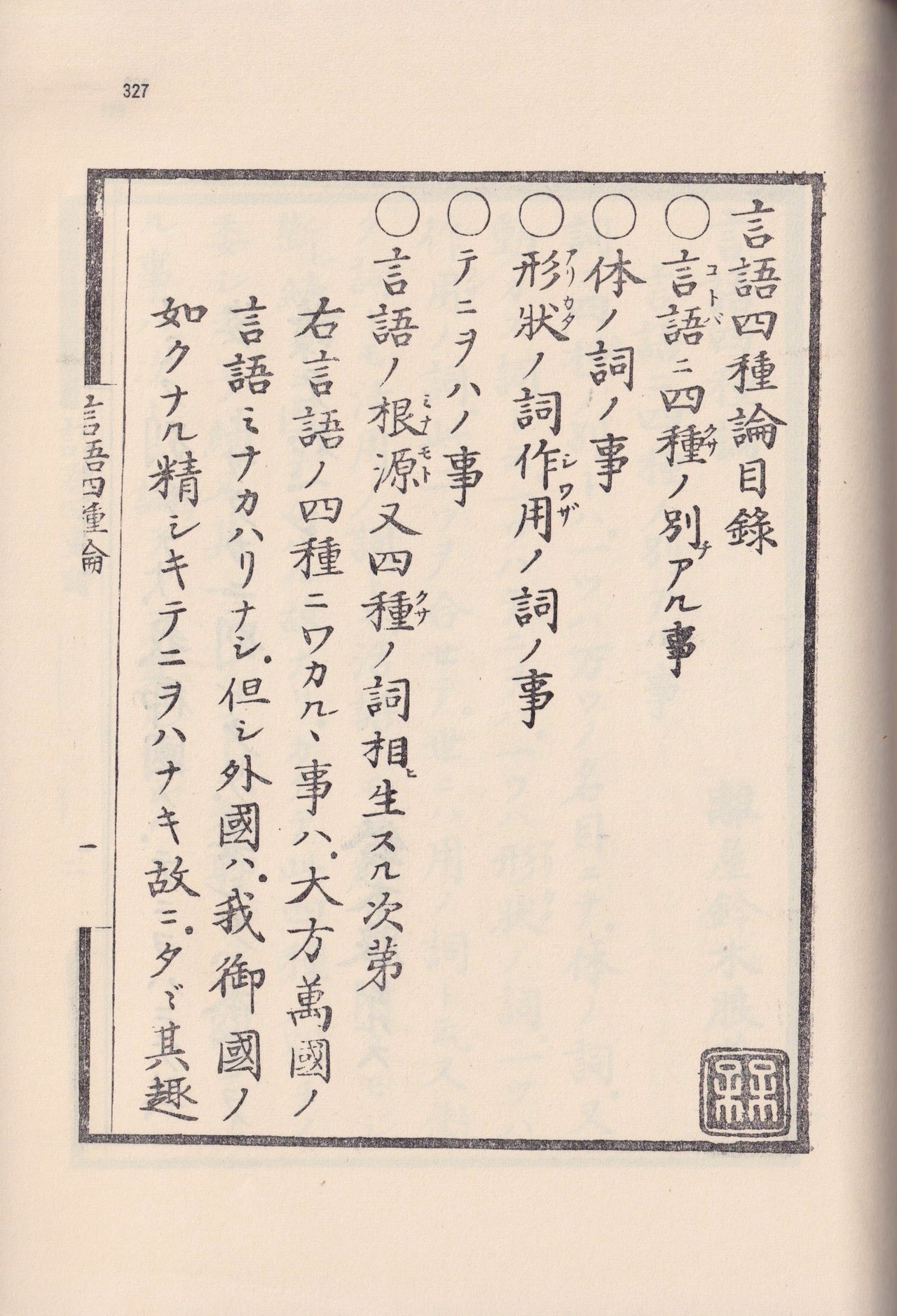

「言語四種論」は、言語を「体の詞」「形状ノ詞」「作用ノ詞」「テニヲハ」の四種に分類したもの。

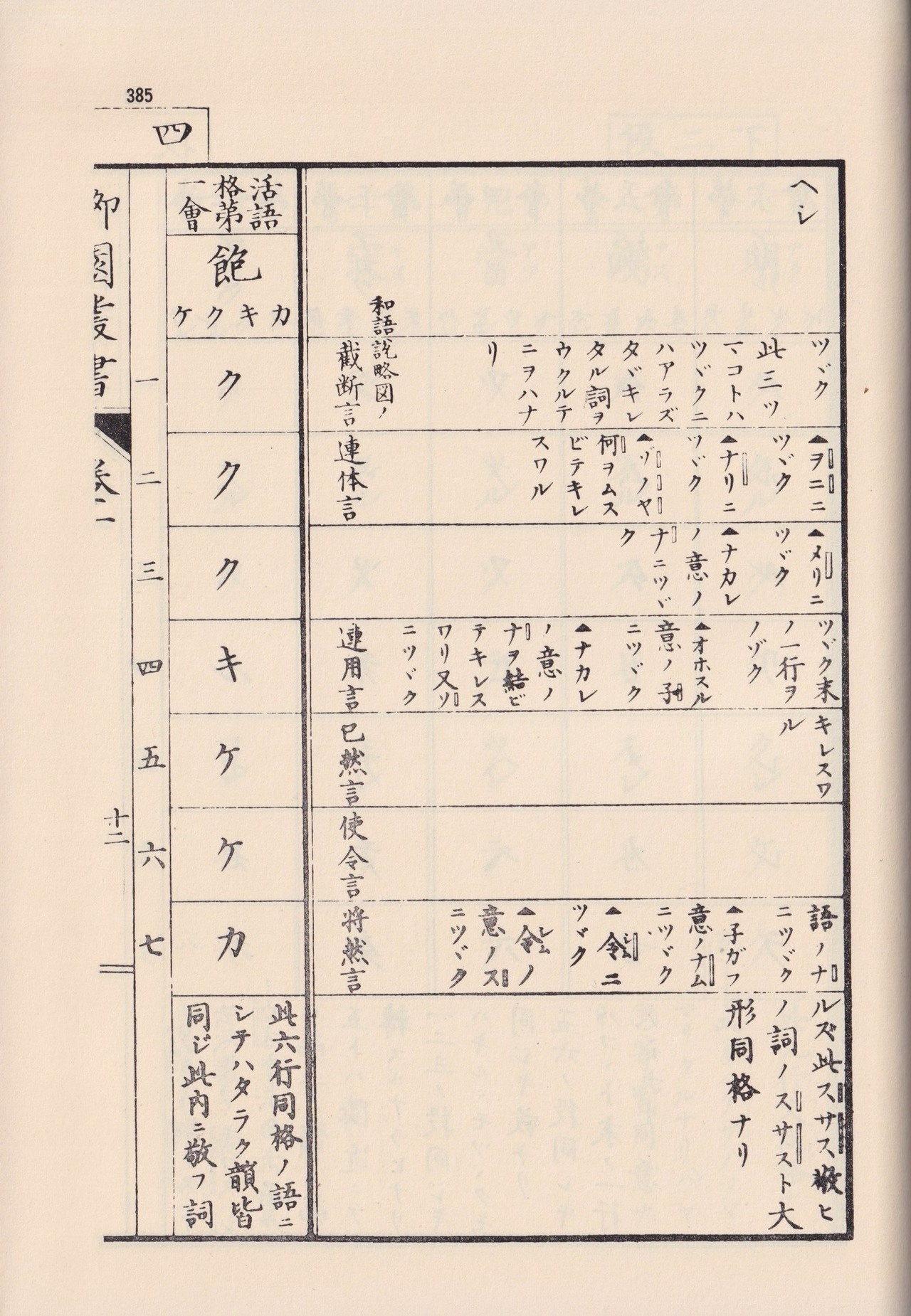

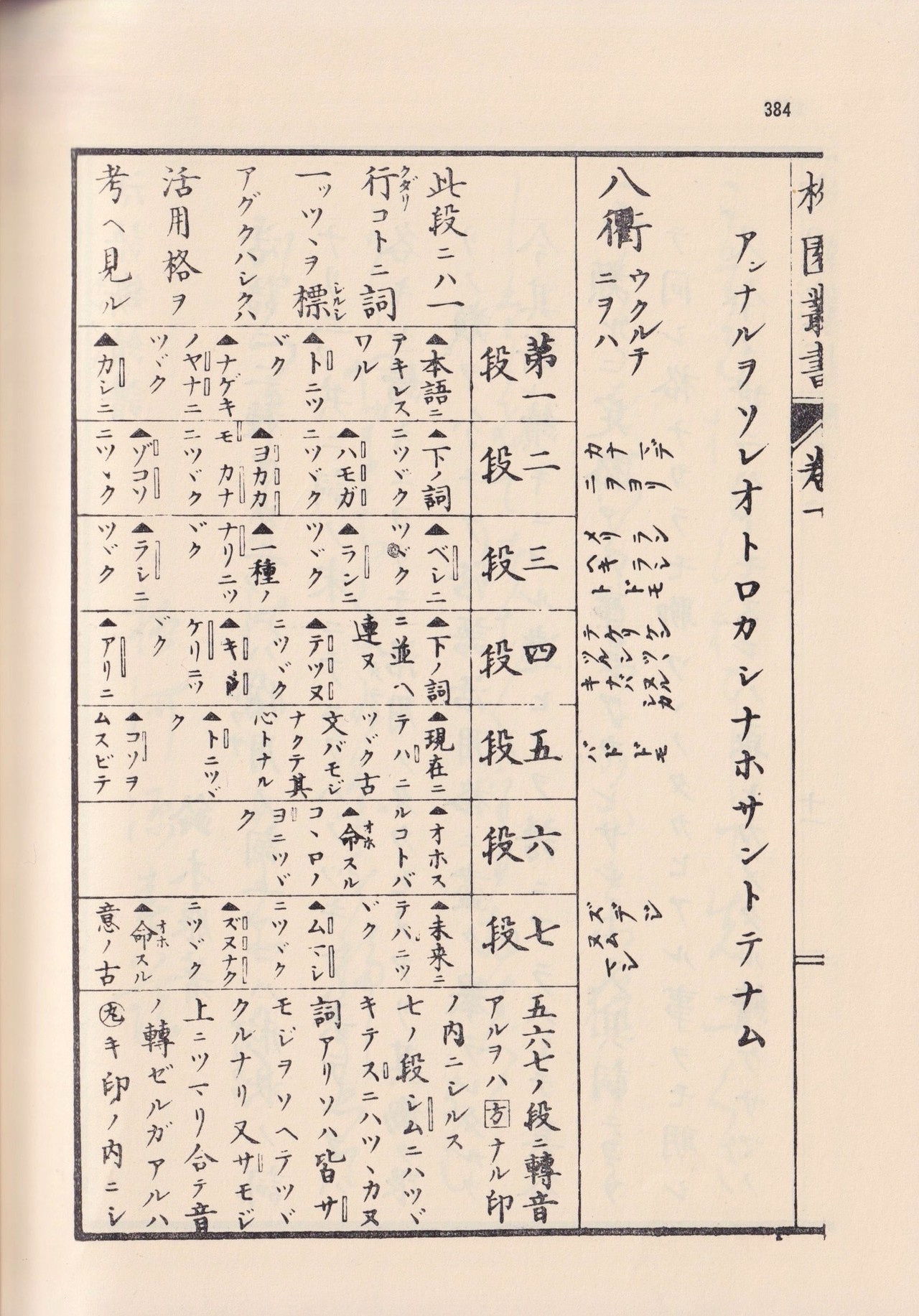

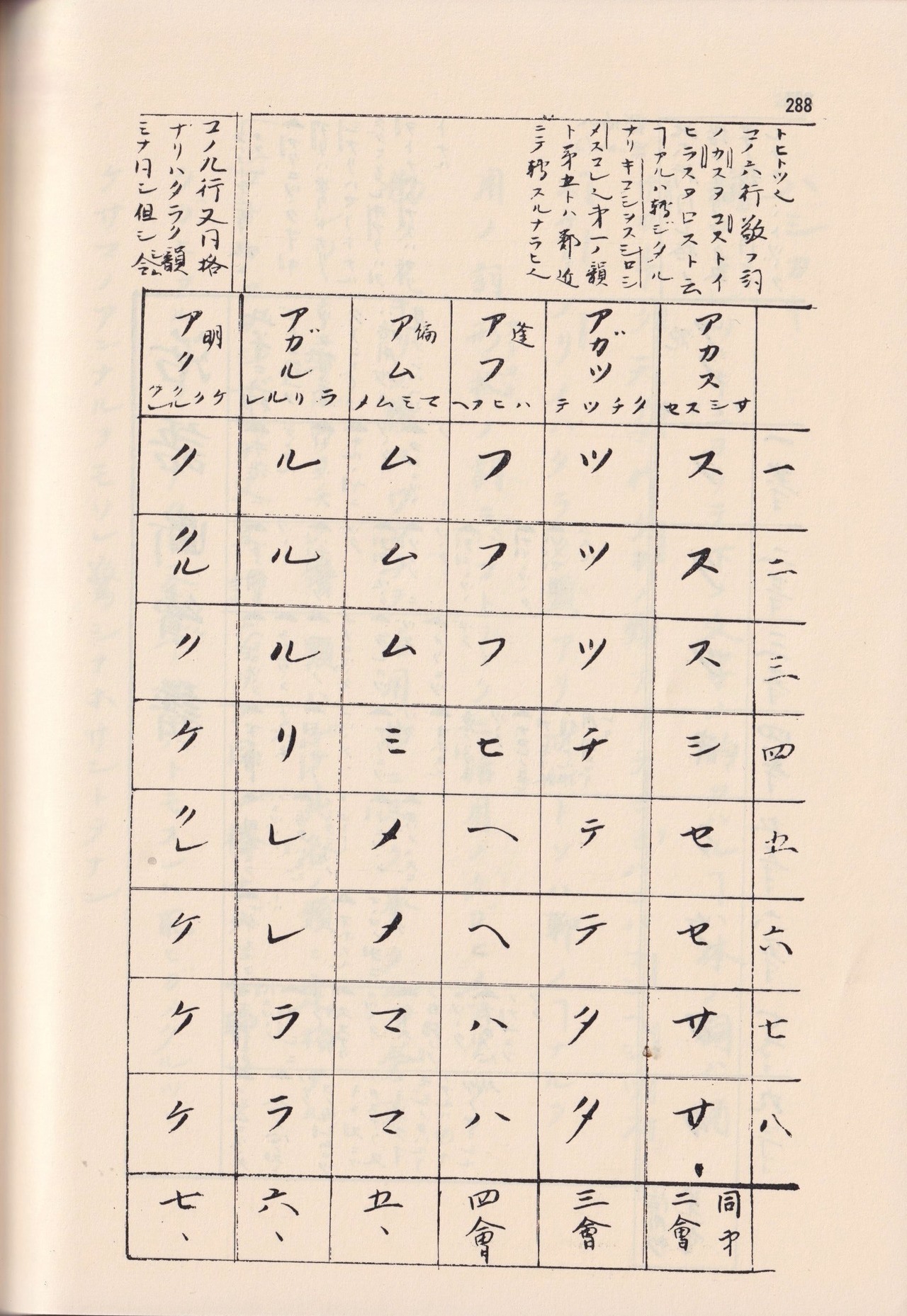

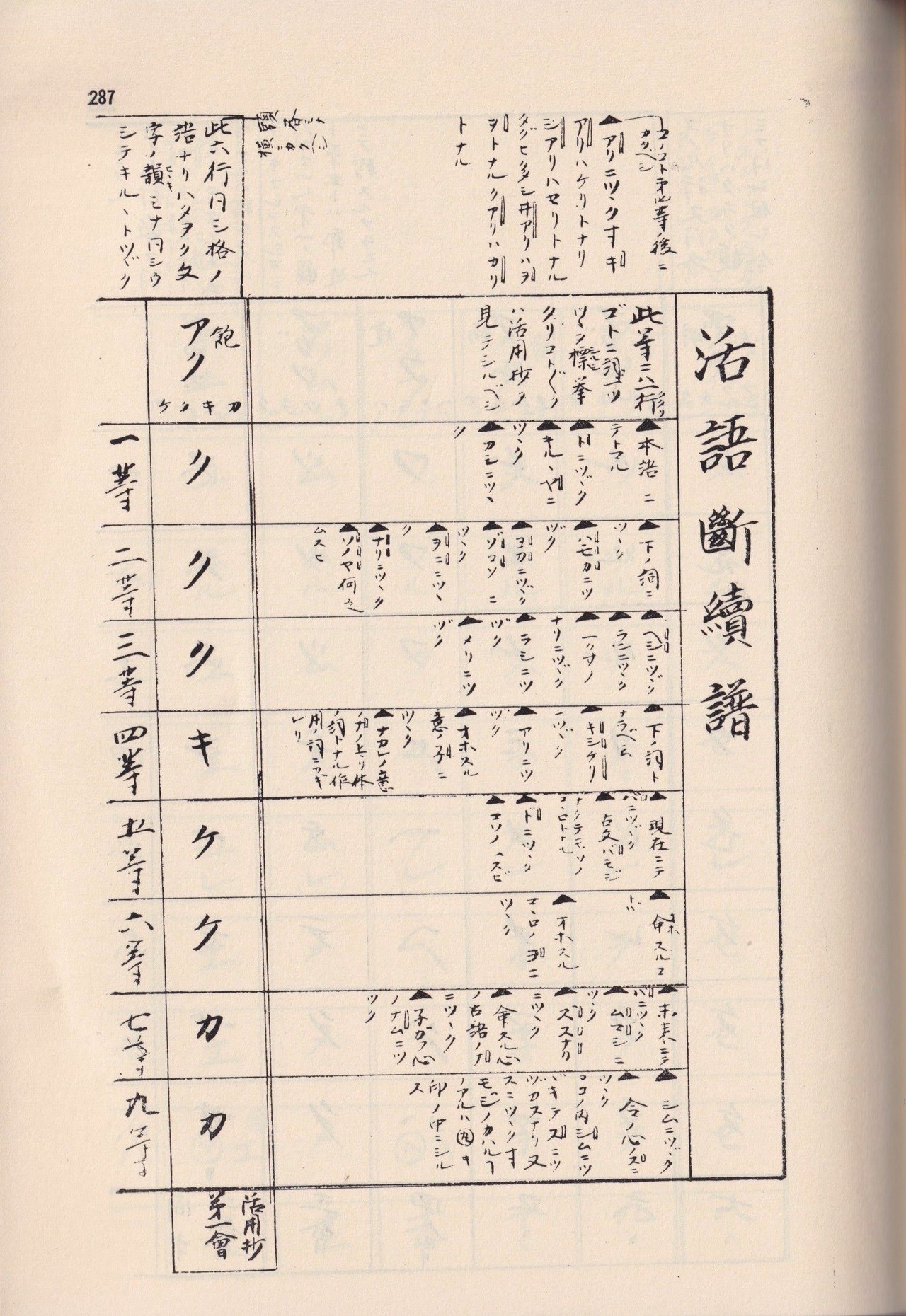

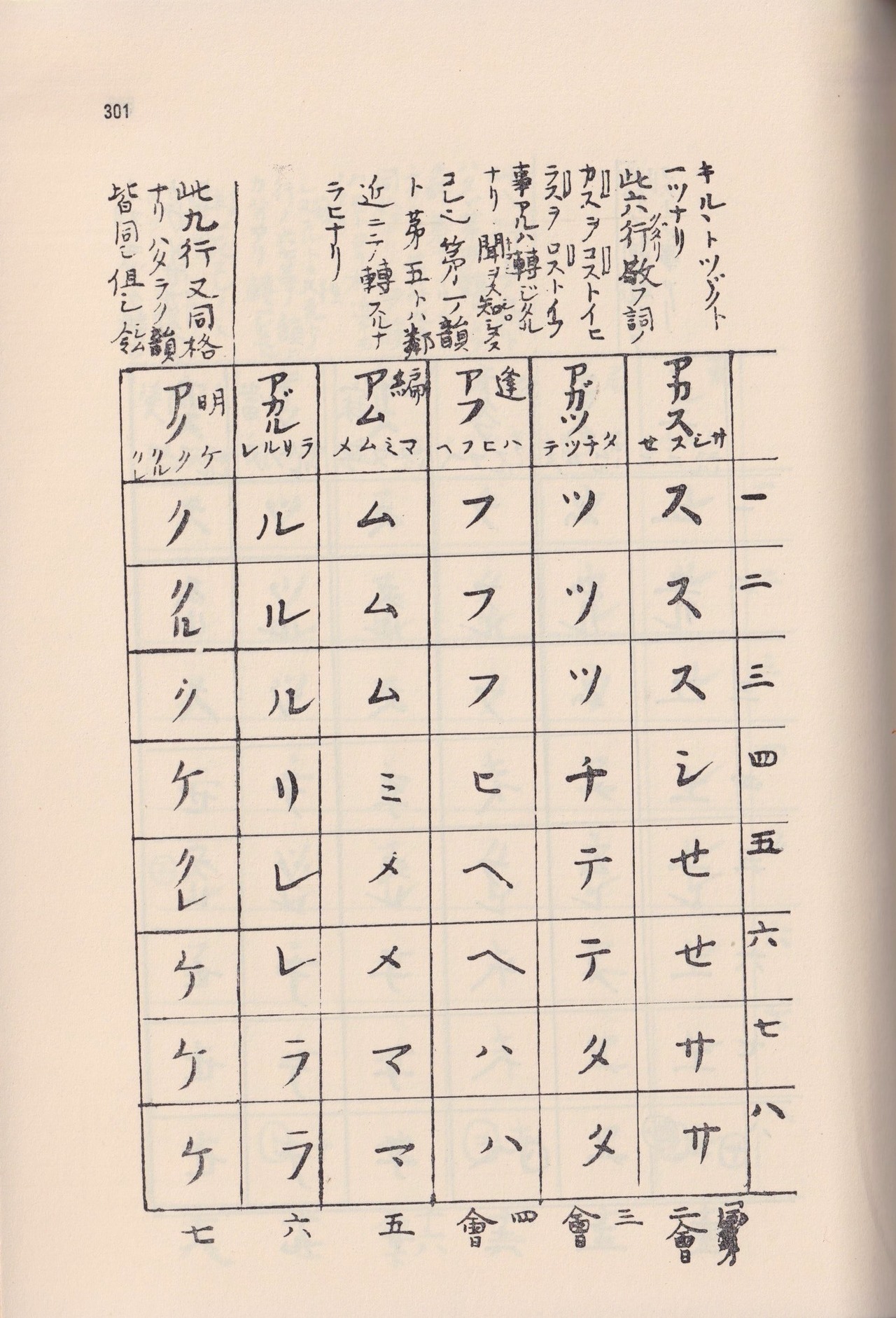

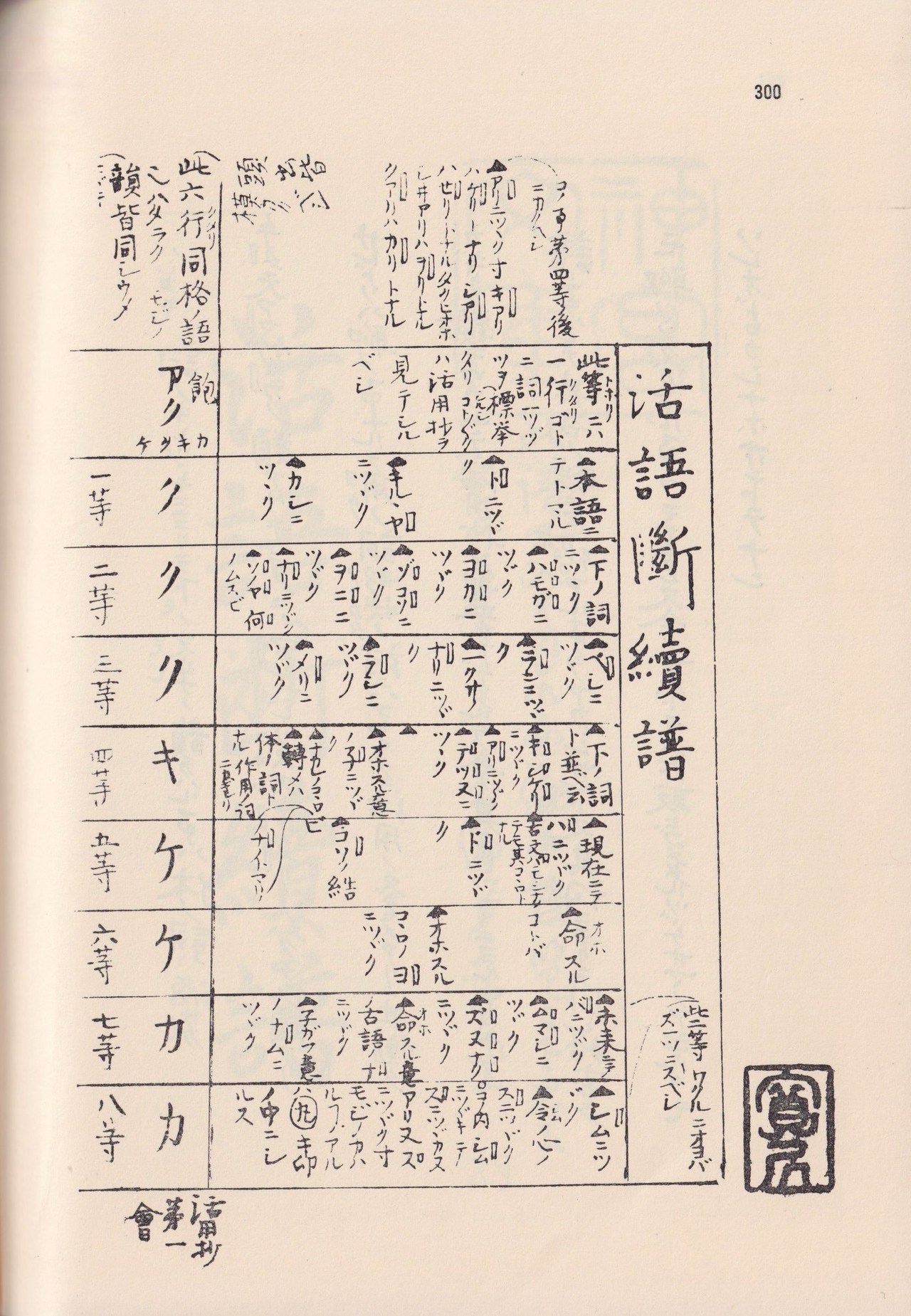

「活語断続譜」は真渕の「語意考」や、宣長の「言語活用抄」(御国詞活用抄)に触発せられ「紐鏡」に導かれて用言の活用形を究めて、これを八等二十七会(柳園叢書本は廿八会)に分類したもので、今日の活用研究の基盤となったものである。

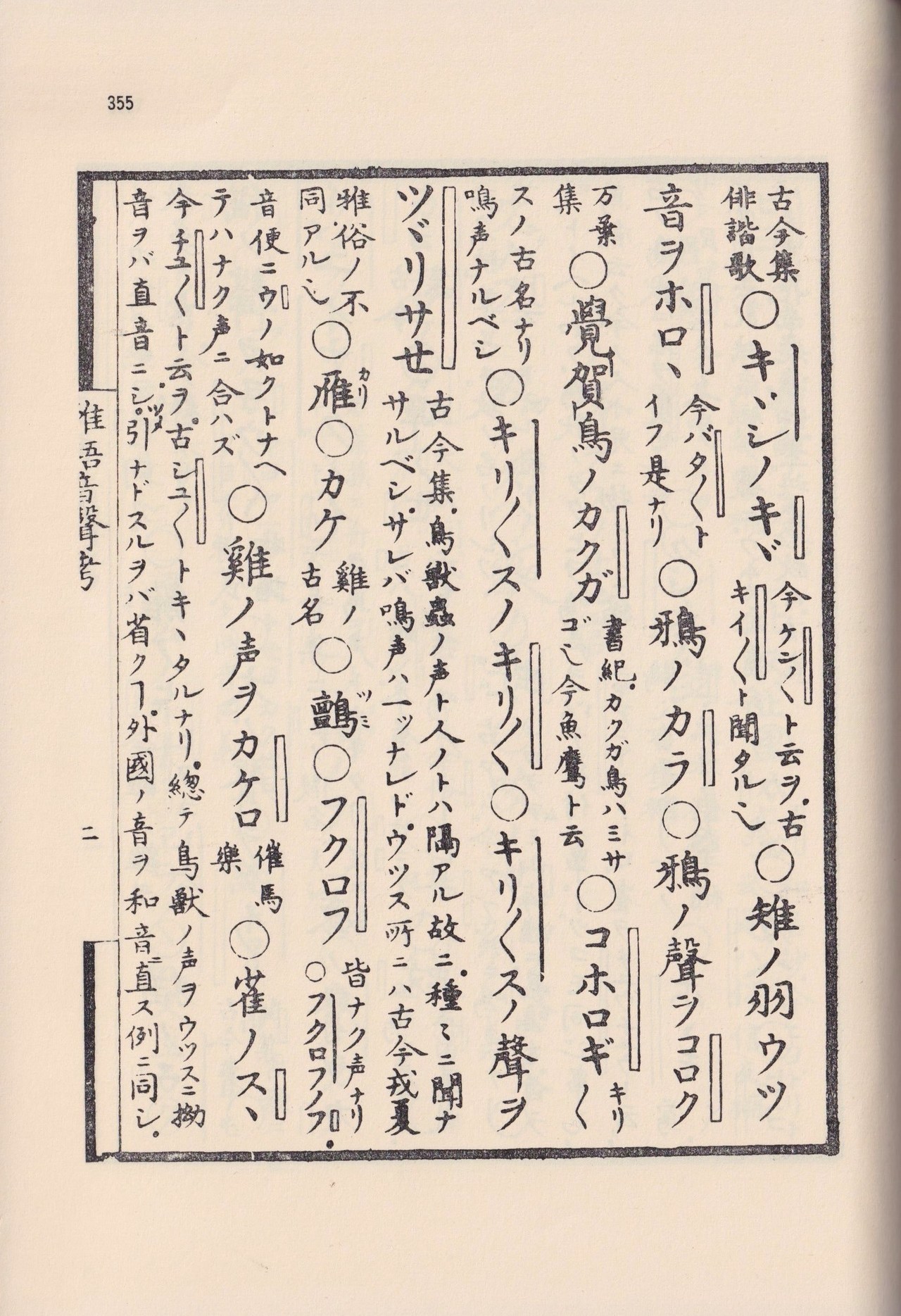

「雅語音声考」は、言語の起源を論じたもので、一、鳥獣の声を象り写したもの。二、人の声を象り写したもの。三、万物の声を象り写したもの。四、万の形・有様・意・仕業を象り写したものとして解説してある。これは、漢語の音声に関する研究「希雅」と合冊で出版せられている。

「少女巻抄註」や「玉の小櫛補遺」は源氏物語の注釈書として価値高きものであるが、「雅語訳解」も中古語辞典としてその方面のよき参考書である。

偖このような学者鈴木朖は随分逸話奇行に富む人であるが、「鈴木朖」(平出鏗二郎)や「源氏物語抄」(稿本・栗田直政著)附録の記載は、その飄逸ぶりを示すものが多い。今その二三を摘記するならば、講書の謝礼を玄関に筆太に

菓子より砂糖、砂糖より鰹節、鰹節より金

と記して平然たりしが如き、藩内に倹約の法度出で、城下の料理茶屋を始め支度屋にさえも入ることを禁ぜられた年の夏、とある店先で夕涼みしつつ、豆絞りの手拭で頬被りして酒を傾け、楽譜など謡い、門人の驚いて、時節柄憚られたき旨いさめたるに、「時節柄だから中へははいらずに表で飲みます」と、毫も意に介する所なく、又一杯を傾けたと伝えられる如きその一例である。

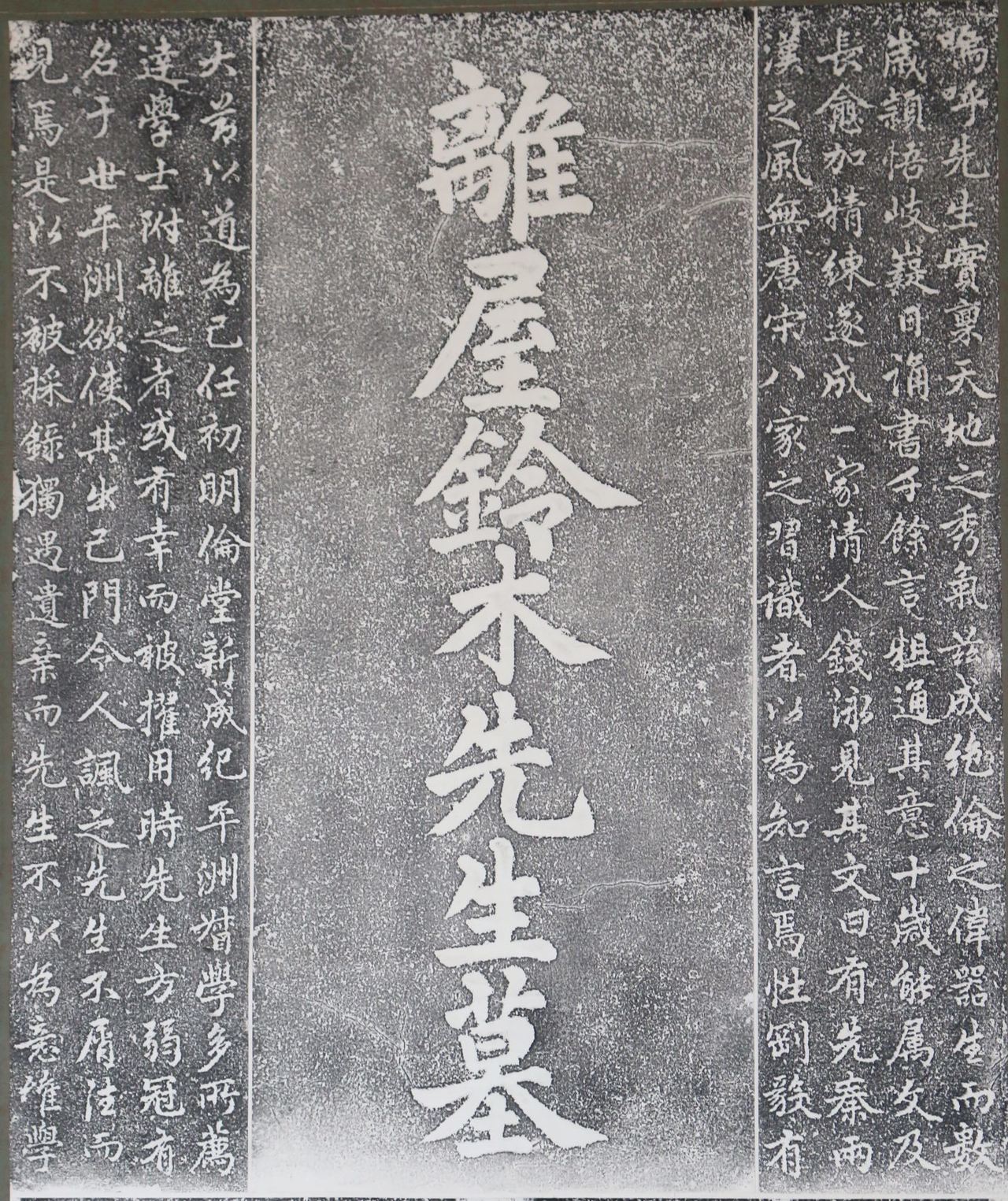

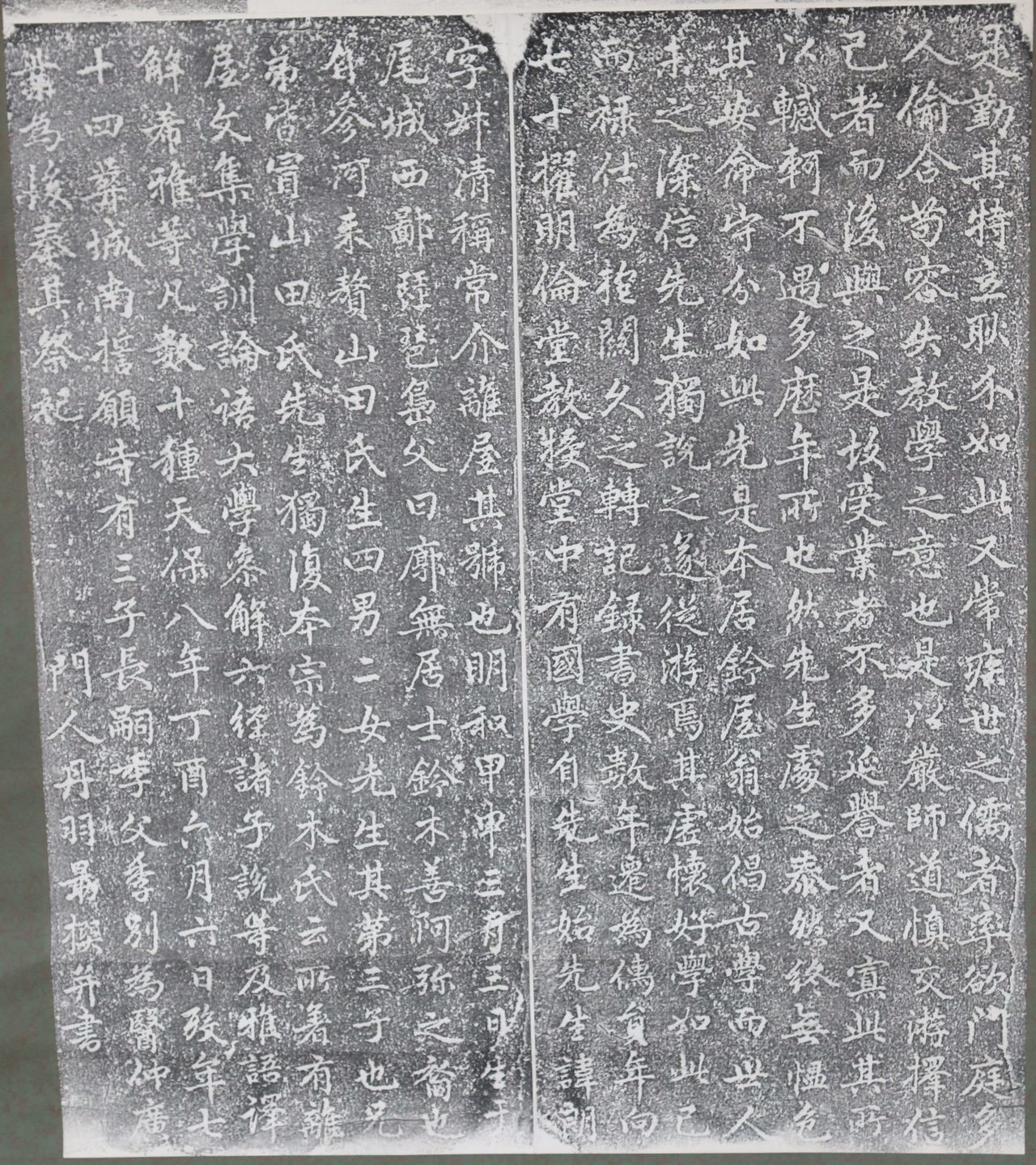

墓地(抜粋)

朖の墓は、もと名古屋市東区久屋町七丁目三番地誓願寺にあった。本堂裏の墓地左側にあり、石の高さ約一尺九寸、台石が二段あり合わせて一尺一寸。総丈三尺程、正面に離屋鈴木先生墓とあり、門人丹羽勗(盤桓子)の碑文あり

嗚呼先生実稟天地之秀気、茲成絶倫之偉器、生而数歳、穎悟岐嶷、日誦書千余言、粗通其意、十歳能属文、及長愈加精錬、遂成一家、清人銭泳見其文曰、有先秦両漢之風、無唐宋八家之習、識者以為知言焉、性剛毅、有大節、以道為己任、初明倫堂新成、紀平洲督学、多所薦達学士、附離之者、或有幸而被擢用、時先生方弱冠、有名于世、平洲欲使其出己門、令人諷之、先生不屑、往而見焉、是以不被採録、独遇遺棄、而先生不以為意、維学(以上左側面)

是勤、其特立耿介如此、又常疾世之儒者率欲門庭多人、偷合苟容、失教学之意也、是以厳師道、慎交游、択信己者、而後与之、是故受業者不多、延誉者又寡、此其所以轗軻不遇、多歴年所也。然先生処泰然、終無慍色、其安命守分如此、先是本居鈴屋翁、始倡古学、而世人未之深信、先生独説之、遂従游焉。其虚懐好学如此、已而禄仕為抱関、久之転記録書史、数年遷為儒員、年向七十擢明倫堂教授 堂中有国学、自先生始、先生諱朖(以上背面)

字叔清、称常介、離屋其号也。明和甲申三月三日、生于尾城西鄙琵琶島、父曰廓無居士、鈴木善阿弥之裔也。自参河来、贅山田氏 生四男二女、先生其第三子也。兄弟皆冒山田氏、先生独復本宗、為鈴木氏云、所著離屋文集 学訓 論語大学参解 六経諸子説等 及雅語譯解 希雅等凡数十種、天保八年丁酉六月六日歿、年七十四、葬城南誓願寺、有三子長嗣季父 季別為医、仲広業為後 奉其祭祀 門人丹羽勗撰并書(以上右側面)

と刻してある。

誓願寺の過去帳には、天保八年の条に

六月六日 通靖院離山浄達居士

江川端 鈴 木 常 助

息は泰次と云ふ

と記されていた。

(令和4年5月29日 註:碑文の字の訂正があります。「巍」を「嶷」に、「禄」を「録」に訂正しました。)

戦後墓地合併が行われ、誓願寺墓地も、東山の平和公園に移される事になったが、昭和三十八年三月、朖翁の墓石が名古屋市の重要文化財に指定せられるに及んで六代の孫鈴木氏によって、同年六月六日の命日には、山田家をもふくむ一族が集合、盛大な追弔会が催された。尚この墓地修復に際し、朖の弟山田良順の墓石の下から朖自筆の青銅板鏤刻墓誌一枚が発見せられた。

(註) 誓願寺の現在の住所は名古屋市中区丸の内三丁目5番地17号

戦前は現在のオアシス21の辺りにあったとのこと。先の戦争、空襲で誓願寺は全て焼失。そのため数年前にご本尊阿弥陀如来を新たに建立の際、戦災で焼失した旧の場所近くの名古屋テレビ塔下からご本尊を現在地までお移り頂いた形にした。

元々の墓石は上述のように戦災に遭い、熱により脆くなっていた。砂岩のような柔らかい石であったことも関係しているかもしれない。戦後平和公園に移した際には、角が剥落している状態で、一部接着剤や金属製の枠で形を保っていた。これでは「墓相が良くない」との言もあり、枠は取り外した状態で置いてあった。数年前に後面が全面剝がれ落ちていたため、これ以上放置は出来ないと思い、新たな墓石(棹石)を建立することにした。幸い安藤直太朗先生から譲り受けた朖墓石の拓本があり、それを基に新たな墓石を平和公園誓願寺墓地に建立した。

その二 論考(抜粋)

国語学者としての鈴木朖 (未定稿)(抜粋)

道理ヲ熟(ヨク)知ラント思ハバ、必事実ヲ精クスベシ。事実ヲクハシクセントナラバ、其レヲ載セタル文字言語ニ通ズベシ。文字言語ニクラク謬リテハ事実精シカラズ。事実精シカラデハ道理必タガヒ誤ルベキナリ。

文政十一年、六十五歳の老齢に鞭打ちつつ、その全生涯の研究を回顧し、学者としての思想的帰着を悟得した一世の国語学者鈴木朖は、その著「離屋学訓」の中に、かう述べてゐる。

朖の幼名は恒吉、長じて朖(朗)といひ、離屋と号した。明和元年(一七六四)三月三日を以て下小田井(琵琶島)の医山田重蔵の第三子として生まれた。朖も亦幼時医を学び、当時の漢方医が殆ど草根木皮を薬餌として用ひるに過ぎなかったのに、手術的療法を併せ説き、医事扈言、養生要論、続養生要論等の著を成した。然しながら彼は決して一介の町医者たるに満足しなかったやうで、曽て柴田之博に説くに医の賤業なるを以てした事がある。これによれば医師の期する所が一職の用に供して温飽の利を博するにあり、経国輔志の義なき所以を述べてゐるのであって、彼の志が医術にあらずして儒学にあった事を知るべきである。

彼の儒学の教養は主として徂徠学でありその師は大内能(?熊)耳の高足市川鶴鳴であり、この事は彼の著「論語参解」に先師とあり、又篤胤の「雜稿拾遺」にもその証徴があり、その読解上の著述には、

大学参解 論語参解 六書発揮

四学雑録 六経諸子説 読書点例

学訓徳行 離屋読書説 読書正誤

五類図説 離屋集

等があり、後人の整理にかかる「離屋文稿」「離屋文草」「離屋随筆」等がある。

朖の漢文は幼時から已に才藻・構筆共に卓越してゐたやうであるが、唐人銭泳が「先秦両漢の風ありて唐宋八家の習なし」(墓誌)と激称したといふにつけても、その高雅よく文の真髄を得てゐたことを思ふべきである。

だが朖の本領は医学や漢学よりも、寧ろその国語学に於ける卓越した研究にあるのであって、「言語四種論」「活語断続譜」「雅語音声考」等の名著はその盛名を不朽に伝へるものである。

鈴木朖の言語分類意識と「言語四種論」の成立過程

はしがき

道理ヲ熟(ヨク)知ラント思ハバ、必事実ヲ精クスベシ。事実ヲクハシクセントナラバ、其レヲ載セタル文字言語ニ通ズベシ。文字言語ニクラク謬リテハ事実精シカラズ。事実精シカラデハ道理必タガヒ誤ルベキナリ。(離屋学訓)

文政十一年、六十五歳の老齢に鞭打ちつつ、その全生涯の研究を回顧し、学者としての思想的帰着を悟得した一世の国語学者鈴木朖は、かくの如くその信念を述べているが、それは文字言語の学、すなわち今日の国語学を究めることこそ、道理を知る基盤であると主張しているのである。

思うに、わが国に於ける言語の科学的研究は、その源を漢文の訓点に発し、手爾乎波の研究を招来すると同時に、一方中国の音韻学や天竺(印度)の悉曇章(デヴアナガリ)の影響による音図作成に基づく音通説の発見などをみるようになり、仮名づかいの制定も考えられるようになったが、言語学的構成をもつ国語学の発達は、近世に於ける冨士谷・本居両氏の出現を待って、はじめてその諸についたといえよう。而して本居門に出でて、師宣長の学説を補説発展させ、活用研究を大成、よく今日の国文法を生む基礎を築いた上、国語の品詞分類に独創の学説を成した鈴木朖の業績は、永遠に不滅の光を放つものといえよう。

已に音韻・文法の学に対して、相当な関心をもっていたことが知られ、寛政四年(二九才)に本居宣長に入門するに至ってその傾向は愈々精彩を帯びるようになり、師宣長からもいたく重んぜられるに至ったのである。

今、国語学者としての朖の業績を考察してみると、

A 言語起源説としての「雅語音声考」

B 言語分類説としての「言語四種論」

C 活用研究としての「活語断続譜」

をその代表的著述とすることができよう。

むすび

偖以上、朖以前の品詞分類意識を踏まえた上で、初稿本に近い神宮本・千楯本の「言語四種論」(これは初稿本と思われる篤胤筆写本即ち「言語四種別考」という内簽のある)によって、その所説を見ると朖は、国語を「体の詞」・「テニヲハ」・「形状ノ詞」・「作用ノ詞」に四大別し、一見冨士谷成章の「名」・「装」・「挿頭」・「脚結」の四分類を継承したもののように感じられるが、よく注意して検討してみると、その内容は決して同一のものでない。

鈴木朖と源氏物語(抜粋)

一 はじめに

近世の国学者本居宣長は、「紫文要領」や「源氏物語玉の小櫛」を著わして、源氏研究の上に一大躍進をもたらしたが、特にその「物のあはれ説」といわれる主情論は、文学の本質を究明した卓説として長く後人に仰がれたのである。

然るに、ここに不思議なことは、その数多い門人中に、これはと思われる継承者-師の源氏研究を開展させた人-が極めて少ないことである。その数少ない中の一人として取上げるべき者に鈴木朖があるのである。

従って、漢学者・国語学者としての朖については、従来屢々問題にされ、その業績も幾多の誤認や謬断を経つつも漸次明らかになり来たったのであるが、国文学研究特に「源氏物語」や「宇津保物語」に対して払った努力は、比較的認められずに居るのではなかろうか。これ、ここに私がその源氏物語研究を取上げてみようとする所以である。

三 源氏物語に関する著作

一 玉の小櫛補遺(二冊) 文化十三年(五三才)成。文政三年(五七才)刊

二 少女巻抄註(一冊) 文政七年(六一才)成。文政十年(六四才)刊

(文政十三年再摺)

三 雅語訳解(一冊) 文政三年(五七才)成。文政四年(五八才)刊

四 「玉の小櫛補遺」について

「玉の小櫛補遺」はその題名の示すごとく、師の「玉の小櫛」を継承し、これを補正し発展せしめたものである事に異論はないが、本書を通じて見た朖の著述態度は、必ずしも師説の忠実な信奉者とはいい難く、本書の本文も一本によって校合し、必ずしも「玉の小櫛」に盲従していない。またその注釈を見るに、源氏全巻に亘り、「玉の小櫛」の足らざる点を補い、湖月抄の「師説」「箋」「頭書」「傍注」「或説」等の諸説を拾捨したものに、門人中の源氏研究家であった酔月庵森嘉基の説を取り入れ、そこに彼自身の批正を加えているのである。とはいえ、要語の下には「玉の小櫛」の丁数を加えて、対照の便を計るなど、あくまで補註たる本質だけは失わぬように注意が払われている。

その抽出した要語の数は、決して多いとはいえないが、その説は師宣長以上の精細緻密な検討を加え、特に彼自身が国語学者であったが故に、その特性が可なり目立って感じられる。この点、

吾離屋の主人、かの伊勢海にひろひ残し給へるをとり集め、ただしおぎなひ、

てにをはのこまやかなる味ひ、作りぬしの心しらひまでくはしくさとしわきまへ……

とした森嘉基の序文が、本書の性質をもっともよく示していると思われる。

五 「少女巻抄註」と俗語訳

本書は僅か一巻の小冊子に過ぎないが、その意図に特別な目的があり、著者の熱意がそこに籠められている点に注目せられる。

かくて本書は、少女巻の中で、特に夕霧が大学入試に応じた事情とその儀式とを精しく解説したもので、季吟の湖月抄を典拠とし不用の部分を除き、之に師の「玉の小櫛」の説と、自説とを書き加え、又しばしば大平の説なども併記して一巻としたものであるが、本書を特色づけるものは、全巻に亘る注釈の態度、特にその俗語訳にあるといえよう。

六 「雅語訳解」について

彼の「雅語訳解」〔文政三年(五七才)成、文政四年(五八才)刊〕は、これまた一種の源氏物語用語辞典とも目すべきものであって、「古今」・「伊勢」などにも亘ってはいるが、その多くは彼の源氏研究と関連多き千数百の語(それは朖が以て雅語と認めたものであるが)をいろは順に聚めて平易に語意を記している。ここにも彼の俗語訳的態度の窺われているのは当然の事であろう。

七 むすび

以上、朖の源氏研究とそれに付随する事項について、甚だ蕪雑な考察をものした訳だが、これを要するに、朖の源氏物語研究は、註釈の面では、主として師の「玉の小櫛」の説に従いながら、またその「補遺」の中に於てはまま師説の誤を正すに憚ることなく、常に精細な語学的検討を加えている点に注目すべきであり、更にその源語観の上では、これ亦必ずしも師の「物のあはれ説」一辺倒でなく、虚構の中に真実を追究することによって、教誠的意味を認めていること、大平・美石などと共に、鈴屋門下の文学観の止揚を見るべきであろう。(昭和四十年七月)-名古屋商科大学論集第十巻-

第二部 資 料(抜粋) 市橋 鐸

さしこもらん れうに 家のうしろに ややへだてて 小さき屋をつくりて

はなれ屋となんいへりける。さてよめる

かけはなれ山の奥にはあらねとも浮世に遠きここちこそすれ

朖の著述

朖には趣味家としての一面がある。国語学者として彼を取扱うとすれば、そうした向の著作は雑音にすぎない。だが人間朖の考察の面から見れば見逃しがたい。(中略)彼の巾の広かった研究分野を著述の上から眺めて見たい。

だいたい朖という男は、後世になって高く価値づけられた国語学者としては自認していなかったようだし、門葉達もその業績を高く買っていなかったようだ。数々の著述を書き記している墓碑銘にもかの有名なる国語学の三部作が洩れていることからでも了承せられる。鈴の舎の門流としての誇は感じていたであろうが、世間では彼の所謂「内職」としていた漢学の方により多く比重を掛けていたようである。とにかく何にでも手を出している。やや八百屋式のところがある。

それは単に彼のみでなく名古屋の学究にはとかくそうした癖がある。いわば御国柄といってよろしい。朖を考察するには、この点から解きほぐしてゆかないことには、その真面目、真裸の彼を描き出すことはむつかしかろう。

とにかく朖の研究分野は広い。故に知れわたっていない著述が多い。ここには知れるかぎりの著書を分類して示して見ることにする。

(1)国語学

1.活語断続譜 一巻

朖をして国語学上不朽の名をとどめしめた劃期的の名著。内容は「用語の断続譜」で具体的に活用図を成立させたものである。本書のもつ重要な意義は、富士谷成章の「あゆひ抄装図」の接続研究を基礎とし、本居宣長の「御國詞活用抄」並に「詞の玉緒」に見えている呼応留り切れの研究を基本とする活用図を組織し、春庭の「詞の八衢」を生み出させ、さらに義門の「和語説略図」に展開させる礎をなした点にある。

2.活語トマリのモジの説 享和の初年成立

鶴舞図書館に在庫していた「離屋雜纂」乙集二に綴りこまれていたもので、断続譜の礎稿と見られるもの、これも松阪へ送って批判を乞うたもの、その返しの大平らしい筆のものが巻頭に添えてあった。(中略)戦災にて焼亡。

3.活語断続図説 享和初年頃成立

断続譜の初稿、無窮会在庫

4.言語四種論 文政七年刊

国語が四種の品詞「体、形状、作用、テニヲハ」に分類すべきことを論じたもので、内容は「言語に四種の別ちあること」「体の詞の事」「形状(ありさま)の詞、作用(しわざ)の詞の事」「てにをはの事」「言語の源根(みなもと)又四種の詞相生する次第」の五章にわかれている。本書は成章の「脚結抄」の後塵を拝したものではあるが、前書とは全く違った分類法を以て論じている。多少の欠点はあるが義門の研究に及ぼした影響は大きい。朖はこれを漢学の実辞、虚辞、作用字面、形状字面の区別から思いついたものといわれている。執筆動機については巻末に

ココニハタダ、テニヲハノ声ノ詞ニツキタル活語ノ中ニ形状ト作用トノ別アル事ヲバイサ

サカ思ヒ得タル趣ヲバ物シツル序デニ四種ノ詞ノ別チマデニ及ベルナリ

といっているのである。故に特にてにをはの存在を強調して、日本語の秀れた点をここにありとし

此活語ノテニヲハノ精シキヲ見テコソハ、我ガ大御国ノ言霊ノ貴ク妙ニシテ、万国ノ言葉

ノカケテモ及バザル事ハ知ラレケレ。

とまでいっている。成立は享和三年頃、原名言語音声考、又言語声音考。

5.雅語音声考 一冊 文化十三年刊

言語の写生的起原論で、音声を象って写した言語を「鳥獣虫の声を写せる音」「人の声を写せる音」「万物の声をうつせる音」「万の形、有様、意、しわざを写せる音」の四種にわけて説明したもので、前人未発の卓見だといわれている。享和年中の成立である。

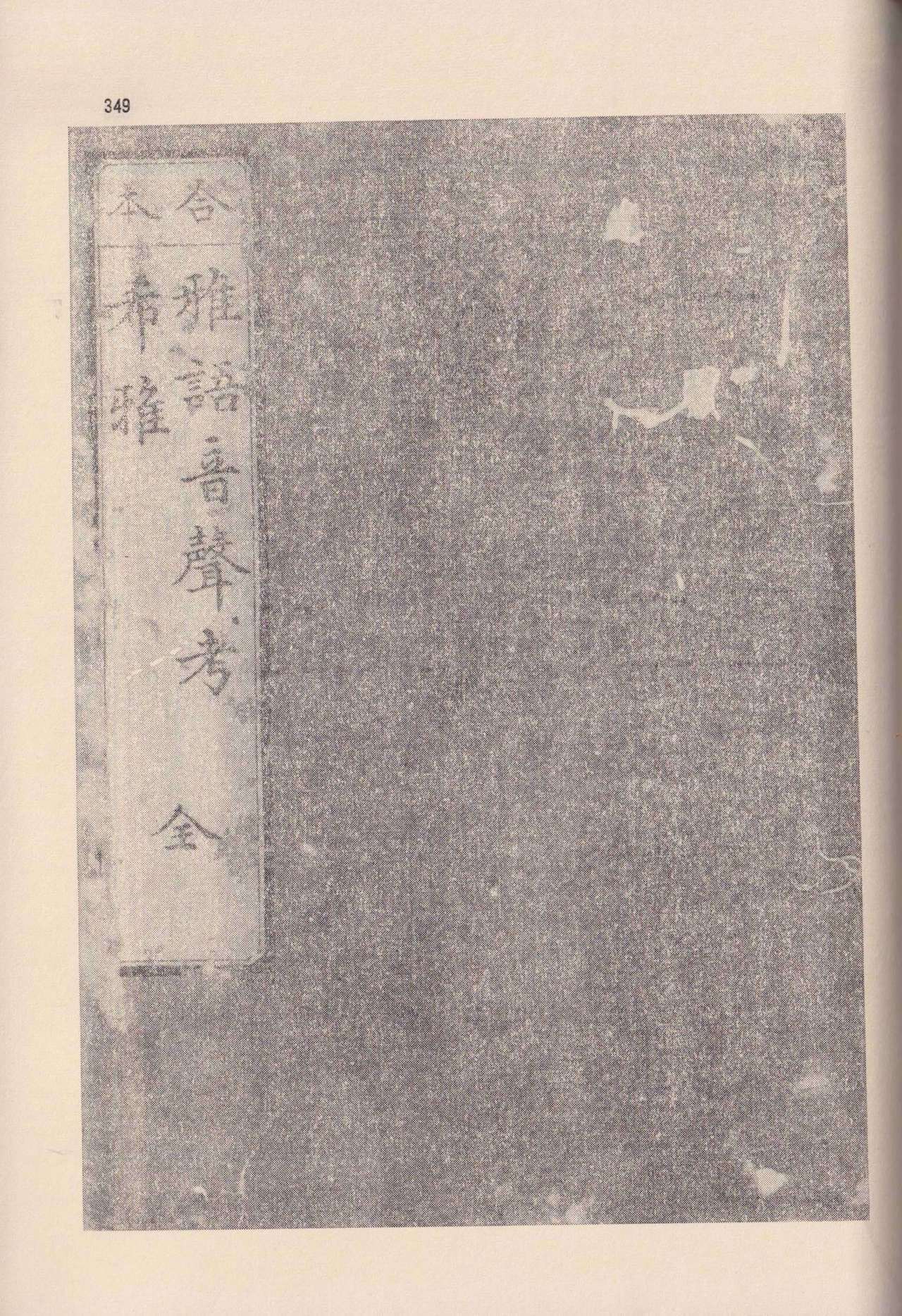

6.希雅 (雅語音声考と合冊刊)

この書は漢語の写声的起源を説いたものだが、前書との関係上ここに挿入する。命名の由来はその文中に「希は老子にこれを聞いても聞えざるを希というと有に因て、声音微妙のこころ。雅は爾雅の雅に本づく」とある。

7.発音録 天明五年成立

朗廿二歳の時のもので、備忘録に見えているものだが、詳細はわかっていない。

(2)国文学

8.源氏物語玉小櫛補遺 二冊 文政三年脱稿 文政四年刊行

宣長の玉の小櫛の誤を正し足らざるを補ったもの。

9.源氏少女巻抄註 文政七年の序 文政十三年刊行

源氏物語の少女の巻の内、「夕霧君の御入学寮試の事を書たる所におもいよりたることのある」を言わんとて湖月抄と玉の小櫛の説と自分の説とを併せ註したるもので、本居大平のすすめによるものだという。

=辞書=

10.雅語訳解 文化四年刊

古今、源氏等より単語千三百余の雅語を拾いあつめ、いろは別辞書式にしたものに簡単に訳(俗語)。解(註釈)を加えたものである。

=歌論=

11.森・鈴木歌の論

森嘉基の歌の論に朖の綿密なる批評を加えたもので、刈谷図書館の蓬蘆雜抄中に見えるものである。冒頭に「森光太郎歌の論、附鈴木朖評論」とある。嘉基の論はすべて五ケ条で寅十二月廿日に書いたもの、朖の評論は寅大晦日の筆、但しいつの寅歳かは不明、本居大平の奥書があってその中で「鈴木翁の答弁すべて適当たるべし、先ず歌の説は廿一代集を見通し、古今・新古今・源氏物語をよく解したる人の説ならではうけがたし」と言うている。

(3)漢文学

12.大学参解 一冊 享和三年刊

半紙本、三十枚もの、諸家の説を考え自説を加えている。刈谷図書館本には、丹羽嘉言の記した礼讃文が表紙裏に張ってある。

13.論語参解 五冊 文化三年刊

半紙本、各冊の枚数は廿五、廿七、廿五、廿、廿枚、計百十七枚。刊本には「堯曰第二十」までしかない。前書の好評に刺激されて刊行したものである。

14.読書点例

15.改正読書点例 小杉本 天保六年刊

後者は前書の改正本で、著述の意図は当時の漢学者が「字音に重きを置き、訓のさだをおろそかにし、漢語の意さえたがわされば、和訓の心はあたらでも苦しからず」と思っていたその蒙を啓くためにあったようで、内容は「字訓、語、句切、テニヲハ等の誤、出処のある文字の読み方、読みあやまりの一種、書を読むに心得違いのある一種」等々で、奥書を門下の栗田直政が書いている。丁数は、廿八丁(自序一丁、本文廿五丁、奥書二丁)のものである。

16.離屋読書説

17.六書論弁

18.徳行五類図説

経伝に散見せる徳行の名目百卅を採って敬義仁知勇の五類にわけたもの、三十歳の時に成立。後年離屋集に収載せられている。

19.史記訳文 一冊

(4)教学

20.離屋学訓 一冊 文化十一年刊

「学問の心得と修行の為方」といったものを仮名書きで啓蒙的に述べたもの、内容は十項にわかれている。その一は学問の主意で

学問スルハ何ノ為ゾトナラバ別儀ニアラズ。文、行、忠、信ノ四ノ教ニ依テ、徳行、言語、政事、文学ノ四科ノ材ヲ成就センガ為ナリ。文ノ教ニ依テ文学ノ材ヲ成シ、行ノ教ニ依テ徳行ノ材ヲ成シ、忠ノ教ニ依テ政事ノ材ヲ成シ、信ノ教ニ依テ言語ノ材ヲ成ス。

この趣旨によって以下(二)四教四科の名義、(三)四科を二つづつ一対にすること、(四)四科を取統たる論、(五)四科すべて相持なる事、(六)四科の教にて徳を成し材を達する品々の事、(七)文学の大意、(八)徳行の学大意、(九)政治の学大意、(一〇)言語の学大意にわけて、各論に入っている。その論旨は漢学、和学の考をとり入れた巾の広いもので、いわば和漢古今の学術の総論といってよい。

一篇の特色は、和漢蘭の学の枠をとって、よくかみ砕いて教え諭した点にある。一読眼をそばだたしめるといったところはないが、多年の経験と研鑽とが物を言うているので、味読するに従って滋味の出るところにあろう。

巻末に丹羽嘉言の解釈を施している「答客問」の一篇(漢文)が添えてある。

21.離屋学制

(5)詩歌文章

22.離屋歌稿 六冊本 又廿冊本

23.離屋集 初編 文政十一年の序

漢文が絶対的で、和文は一篇しかない。文の順序は不秩序である。次々に刊行する予定であったらしいが、これのみで中絶してしまった。初刷には堀田中倫の序(実は朖の作)がある。後刷には支那の呉銭泳の序がついている。その序に「先秦両漢の風ありて唐宋八家の習なし」とある。文章は幼少の時より得意であったようだ。

24.離屋文稿 七冊

25.離屋文草 一冊

19、24と共に戦災で焼失した。

26.離屋先生文抄 六冊三巻

門下の笠亭仙果の高橋広道の編するところで国会図書館に現存する。内題には「離屋先生文稿」と見える。

27.鈴木朖逸文集 一冊

離屋集に所載された以外の漢文集で、名古屋叢書編纂の砌、筆者が編纂したものである。

(6)医学

28.医事扈言

医事に関した随筆で未定稿本である。

29.養生要論 一冊 天保五年刊

30.続養生要論 一冊 天保十一年刊

長寿のための養生の良法をと問われたのに答えたもので、彼氏一流の方法が述べられている。彼は医家の出自でいながら徹底的の医者嫌いで、叉医者を信ずることの出来ない性だった。それで薬剤の効は一に少彦名命の御霊に帰していた。そして彼独得の養生法を守っていた。「養生の肝要はただ心の養い方と身の働きと、飲食のほどあいと、情欲のつつしみと、此四ヶ条に出づることなし」というのが持論であった。この持論を詳説したものが本書である。続は歿後荷之上村の名張屋服部弥兵衛の梓行したもの。

(7)雜

以下すべて戦災にて焼失、鶴舞図書館旧蔵。

31.離屋見聞録 九冊

32.離屋随筆 一冊

33.離屋雜纂 七冊

34.離屋雑記 一冊

35.離屋雜綴 一冊

36.琴譜 一冊

37.思問録 一冊 天明三年

38.方録 一冊

39.算術雜抄 一冊

40.乙卯在東読書摘抄 一冊

以上は筆者が寓目の幸を得たものである。

(8)未見本

41.四学雑録

42.六書発揮

43.四書雑録

44.算術雑録

45.六経諸子説

46.阿蘭字母編

以下51までは自筆稿本で、曽て鶴舞図書館に在庫していたもの

47.孔子語抄 三

48.史記訣文

49.謝庵遺稿

50.説文検字編

51.六書論弁

52.博古図篆文録抄

53.詩書逸抄

54.晏子抄

55.海東異録 一冊 安永八年成立

日本の怪異談を野史や見聞にもとづいて草したもの、漢文で記した十六歳の時の作、処女作品である。丹羽謝庵の序がある。

56.漂流島物語 一冊 朖のユートピア観が伺われる。水谷氏蔵

57.画記 一冊 天明八年作

58.謝庵遺稿 一冊 享和元年編

以上の内にはメモに過ぎないものもあり、他人や後日の編纂物もあるが、とにかく朖の息のかかっているものを知れるかぎり集めて見た。そのほとんどが消失した今日では、死んだ子の歳を数えるようなものであるが、これも多角形的な彼の面目を知る便りになろうかと思って記して見たわけである。(愛知県立女子大学説林四号・昭和三十四年六月)

鈴木朖の文集小考 (抜粋)

一 文集について

鈴木朖の文集は四種存在していた。刊本になっていたのは「離屋集初篇」一冊のみだったが、国会図書館には門下の高橋広道(笠亭仙果)の私選にかかる「離屋先生文抄」六巻二冊が、自筆稿本のまま伝っているし、又名古屋市の市立鶴舞図書館には、後裔に伝った反古類を整理して、傷みのすくないものだけを綴込んであった「離屋文稿」七冊と、「離屋文草」一冊とが在庫していた。いずれも仮題で、著書としての体裁を具備していたものではなく、重複もかなり多いものだったが、朖の自筆草稿が相当に雑っていて、興味深いものだった。そのうち「離屋集」初篇は、さすがに自選だけに代表作品が最も多く採録せられている。

同書(「離屋集」初篇)は文政戊子十一年之秋、脱稿したもので(刊行年代は不明)文章四十七編、皆出色の文字ばかりである。その内容は説の十一篇を筆頭に、序の六篇、論の五篇がこれについでいる。漢文が主で、和文は唯の一篇しかない。

序は門人の堀田中倫が書いている。(中略)だがこの序は中倫の自作ではなさそうである。朖の下書にそっくりそのままのものが現存していた。これは朖の性格から見ると芝居が上手すぎる嫌いがないでもないが、刊行の際の経済的援助に対する高等政策として見るべきものではなかろうか。

この序のほかに、清人呉銭泳の筆なる「読離屋集初篇即題其上並序」というのが巻頭に綴りこまれている。これは朖の友人で長崎住の黄泉上人の許から送り来されたものである。銭泳は上人の許で朖の文章を見、讃嘆のあまりこの一文を上人に托したものだと言う。天保六年のことである。文は前年の作と伝えられる。朖は感激して後書を附して新に板を起し、すでに刻の成っていた集の巻頭に収めた。柱に「離屋集初篇西人題詩」とある二丁がそれである。序目の二は、自序と目次とを兼ねた序録で、この次が本文となっている。

「離屋先生文抄」は「離屋集」の梓行に先立って企てられたもので、文政九・十年にわたっての編纂である。広道がいかなる動機から編集し始めたか明らかでないが、恩師の貴重なる文章の散佚を惜んで、これに当ったものであろうことは推測するに難くない。

「離屋先生文稿」というのが原名らしい。「文抄」と改めたのは、五之巻筆写の頃で、四巻以前のものには張紙をして訂正している。

「離屋文稿」七冊と「離屋文草」一冊とは共に仮題で、大正九年かに朖の後裔から、当時の市立名古屋図書館へ寄贈された反古類を整理された際の命名で、前書が一応ととのってから後に拾い集められたのが後書だと聞いている。(中略)この両書は昭和乙酉の春三月の戦禍で焼失してしまったので、現在その片鱗さえ覗うことが出来ない。

然し別に鈴木朖逸文集なる一冊が存している。これは前記の「文稿」「文草」から「離屋集」と重複しない漢文章を百篇程採録したもので、名古屋叢書編纂室編とはなっているが、主として故大脇鉄三郎翁の努力精進の結晶を筆者が編んだものである。現在清書本(蓬左文庫蔵)と草稿本(筆者蔵)とが二部現存している。

二 朖の文章に対する世評と執筆の動機

朖の漢学の師として知られているのは、丹羽嘉言と市川鶴鳴とである。嘉言は素読の師であり。鶴鳴は徂徠学の精神を彼に鼓吹した人物である。殊に嘉言からは偉大なる人格のよりよき感化を多分に受けている。そしてその一面この人の庇護によって不遇の境遇であったにもかかわらず、広く書をみることを得、安んじて一途に研鑽これ勤むることが出来た。嘉言は朖にとって叉と得がたき良師でありかつ救いの神でもあったわけで、換言すれば嘉言は朖という名馬を育てあげた伯楽でもあったのである。(中略)

文章執筆の動機についてはこれを三つに別つことが出来る。「その一」は何等かの衝動に駆られて止むに止まれぬ気もちを文に託したもの、「その二」は気軽に興味本位にまとめたもの、「その三」は代作あるいは依頼によって筆したもので、彼のいうところの内職、いまならアルバイト的とでもいわれるもので、これが相当な量に上っている。(以下略)

三 文章に対する略註とメモ(十八篇)

特殊の文章に就いて簡単に略註

(1)答客問

(2)伯夷論

(3)馭戎慨言序

(4)読職方外記

(5)不求堂説

(6)千村氏別業記

(7)天道論

(8)送丹羽子勉序

(9)送関屋致鶴序

(10)読復讎論

(11)徳行五類図説

(12)観狂言

(13)紀河地藤左衛門及其弟弥十郎復父讐事

(14)紀邸舎壊陥事

(15)与永安寺住持僧書

朖の祖父に当る良無上座の廿三回忌に当って貧困のため、精米一器を鐐銀一片に添えて送り、その意中を述べて、志のすくなきを謝した手紙。文稿二に見えていたが、逸文集に採録以前焼失してしまった。

(16)跋輪写交吟

(17)代人誌常夜燈

朖が内職として売文していたことは知られているが、その文は他人の名で世に出ているから、彼の作と気ずかないのが常である。「代人誌常夜燈」もその一つである。短文なので、全文を記して見る。

犬山針綱之神、尾綱根命 為若山犬養宿弥遠祖、為政係宿弥之裔孫、今茲文政庚寅七月

立常夜燈於神前 納其膏資以報神徳 永祈子孫之福云、犬飼藤九郎為政謹誌

「寅六月末代作」とある。

現在本社の左側に現存している常夜燈に刻されているのがそれである。これと関係のある狂歌が文稿に見られた。

犬山に犬飼何がしといふ人あり犬養の宿弥の子孫たりとて、同里針綱神社に常夜燈といふ物を奉りける。その記文を代りにつくりてさてよみておくりける

犬山の犬飼氏の系図こそげにべう~~と遠い来歴

今では犬飼氏の裔は絶えてしまっている。

(18)軒渠録

軒渠というのは「笑ふ貌」の意だという。

すれば小咄の類である。こうしたものが卅一程文抄に見えていた。文末に彼一流の評語があったが、むしろ蛇足で、あっさり話だけの方が気がきいているように思われる。

四 むすび

朖の漢文章には、さまでもの感を抱いている人が多かろう。然し人間朖を掘り下げてゆく上には、一応眼を通す必要はありはしないかという軽い気もちでこの一篇を草して見た。いわば手引草である。(愛知県立女子大学紀要第十二輯)

鈴木離屋とその肉親(抜粋)

(一)朖夫妻

「朖の墓の寿命もいま暫くでしょう。もう剝がれがかってきましたから、盤桓子の名筆だけに惜しいものですがね」と教えて下さったのは安藤直太朗さんだった。丁度その頃、朖の年譜を補訂していた際だったし、それに便利な場所なので、菩提寺の誓願寺へ出向くことにした。それは昭和十八年の青葉の季節で、戦は未だ戦果が華やかに伝えられていた頃だった。家並が建てこんでいる久屋町界隈なんだけれど、まだお寺らしい境内と、それらしい雰囲気の墓地とを保持している。もっとも昔から見れば狭うなってはいようけれどさすがは城下町特有の強い伝統の力であることが感じられた。

(註)上述のように空襲で誓願寺は焼失。朖の墓石も火に焼けた。戦後平和公園内

誓願寺墓地に移設。数年前に墓石の後面が剝がれ、新たな棹石を建立

(朖)

朖の墓は、表面には 離屋鈴木先生墓 とあって、他の三面には、門葉盤桓子の撰并書にかかる碑銘が、一面八行、廿一字詰で刻されている。字はもとより立派だが、文章の方もこれに劣らぬ堂々たるものだ。ところがこの文章の方は評判にならないで、字の方ばかりがちやほやされる。まことに以て気の毒な話だ。とかく一芸にずばぬけると、他の方面は隠されてしもう。この点盤桓子は不遇児だ。だが寒村のうどんやだったかの小倅から身を起して、あれ程の聞人になったのは、何といっても傑物である。

(中略)

ここで碑文を読み下して見る。まず冒頭に

嗚呼、先生は実に天地の秀気を稟け、茲に絶倫の偉器を成せり。(原文ハ漢文)

とある。これは儀礼的の文字らしゅうも聞えるけれど、彼としては過褒ではない。その幼より秀才だったことは、次に

生れて数歳、穎悟岐嶷にして、日に書千余言を誦し、粗々其の意に通ぜり、十歳能く文

を属し

嗚呼先生実稟天地之秀気、茲成絶倫之偉器、生而数歳、穎悟岐巍、日誦書千余言、

粗通其意、十歳能属文、

と述べている通りだ。

(中略)

お次に書いてあるのは、彼一代の佳話として喧伝されている。明倫堂に出仕しなかった一件である。

初め明倫堂新に成り、紀平洲学を督し、薦むる所の達学の士多し。附離の者も或は幸に

して擢用せらるる有り。先生方に弱冠にして世に名有り、平洲其をして己の門に出でし

めんと欲し、人をして之を諷せしむ。先生往いて身ゆるを屑とせず。是を以て採録せら

れず。独遺棄に遇ふ。

初明倫堂新成、紀平洲督学、多所薦達学士、附離之者、或有幸而被擢用、

時先生方弱冠、有名于世、平洲欲使其出己門、令人諷之、先生不屑、往而見焉、

是以不被採祿、独遇遺棄、

なかなか詳しく記されている。

(中略)

これ程愚直ではとりつく島のあろう筈はない。この辺のことを碑銘では

常に世の儒者、率ね門庭人多からんことを欲し、偷合苟容教学の意を失するを疾む。是

を以て師道を厳にし、交遊を慎み、己を信ずる者を択びて後之れに與す。是の故に業を

受くる者多からず。延誉者叉寡し。此れ其の轗軻不遇にして多く年所を歴る所以なり、

然れども先生之れに泰然、終に慍色無し、其命に安んじ分を守ること此の如し

又常疾世之儒者率欲門庭多人、偷合苟容、失教学之意也、是以厳師道、慎交游、

択信己者、而後与之、是故受業者不多、延誉者又寡、此其所以轗軻不遇、多歴年所也。

然先生処泰然、終無慍色、其安命守分如此、

(中略)

朖に芽が吹いたと世人に思わせたのは、因果関係の明倫堂で、国学を講ずるようになった時だったようで、さすがにこれはニュース種だった。時に七十歳とあるから、半世紀以上かかって落ちつく処に落ち着いたわけである。

碑銘はその出自に就いてこう述べている。

先生諱は朖。字は叔清、常介と称す。離屋は其号なり。明和甲申三月三日、尾城の西鄙

琵琶島に生る。父を廓無居士と曰ふ、鈴木世阿弥の裔なり。三河より来り山田氏に贅

し、四男二女を生む。先生は其三子なり。兄弟皆山田氏を冒す。先生獨本宗に復して鈴

木氏と為ると云う

先生諱朖。字叔清、称常介、離屋其号也。明和甲申三月三日、生于尾城西鄙琵琶島、

父曰廓無居士、鈴木善阿弥之裔也。自参河来、贅山田氏 生四男二女、

先生其第三子也。兄弟皆冒山田氏、先生独復本宗、為鈴木氏云、

(中略)

さて最後に彼の著書が並記してある

著す所、離屋文集、学訓、論語大学参解、六経諸子説等、及雅語譯解、希雅凡数十種

所著離屋文集 学訓 論語大学参解 六経諸子説等 及雅語譯解 希雅等凡数十種、

というのだ。国語学者朖の代表作を記すのに、その分野のものが皆「凡数十種」のなかに十把一からげになっているところはおもしろい。それもかいなでのものでなく、斯界で赫々たる名声を放ち、彼をして地方的人物よりオール日本の代表者たらしめ、世界的にまで押しあがっているものだけに一層愉快である。それはいうまでもなく当時の世相の反映で、在世の頃は和学にも通じている漢学の大家として認められていたわけである。

現今からの認識を以てすれば、鈴の屋門の勢力は満天下を風靡していたかのような感じがするけれど、それは後世の学界から見た感じで、凡俗共は学問として認めていたかも疑問である。当の朖にしてからが、身過ぎ世すぎの綱渡りの収入は、漢学の所謂内職による処が多かった。だから何も彼に限ったことのない儒学の著書が麗々しく書き並べてあったとしても不思議ではない。

も少し突っ込んでいえば、本人はもとより門下の面々にしたって、片々たる国語学的著述から、御光の射す日が来ようなどとは、夢にも思っていなかったことと思われる。彼の名が大きく浮かびあがったのは、先きに述べたように昭和の初頭で、それ以前は具眼の士でも気ずかない人々が多かった。現在でも茂岳、猛彦等と同格の人物と信じている郷土史家がないでもない。だから碑銘に「言語四種論」「活語断続譜」「雅語音声考」の三部作が抹消されていたって当然であろう。それよりも漢学の範疇に入るが故にという但し書きの為に、雅語音声考と合冊になっている「希雅」だけが切り離して、書かれているところに、筆者盤桓子の並々ならぬ苦心の存するところに共鳴すべきであろう。

碑銘のとじめは、型の如く、

天保八年丁酉六月六日歿す。年七十四。城南誓願寺にほうむる。三子長は季父を嗣ぎ、季

は別に医となり。仲広業後と成り、其の祭祀を奉ず。

天保八年丁酉六月六日歿、年七十四、葬城南誓願寺、有三子長嗣季父 季別為医、

仲広業為後 奉其祭祀 門人丹羽勗撰并書

とある。ここで何処にも戒名のないことに気がついた。(中略)まず例によって過去帳拝見を願い出る。朖のは、天保八年六月六日の条に

通靖院離山浄達居士(江川端鈴木常助 息は泰次と云)

とはっきり出ていた。

嗚呼先生実稟天地之秀気、茲成絶倫之偉器、生而数歳、穎悟岐嶷、日誦書千余言、粗通其意、十歳能属文、及長愈加精錬、遂成一家、清人銭泳見其文曰、有先秦両漢之風、無唐宋八家之習、識者以為知言焉、性剛毅、有大節、以道為己任、初明倫堂新成、紀平洲督学、多所薦達学士、附離之者、或有幸而被擢用、時先生方弱冠、有名于世、平洲欲使其出己門、令人諷之、先生不屑、往而見焉、是以不被採録、独遇遺棄、而先生不以為意、維学(以上左側面)

是勤、其特立耿介如此、又常疾世之儒者率欲門庭多人、偷合苟容、失教学之意也、是以厳師道、慎交游、択信己者、而後与之、是故受業者不多、延誉者又寡、此其所以轗軻不遇、多歴年所也。然先生処泰然、終無慍色、其安命守分如此、先是本居鈴屋翁、始倡古学、而世人未之深信、先生独説之、遂従游焉。其虚懐好学如此、已而禄仕為抱関、久之転記録書史、数年遷為儒員、年向七十擢明倫堂教授 堂中有国学、自先生始、先生諱朖(以上背面)

字叔清、称常介、離屋其号也。明和甲申三月三日、生于尾城西鄙琵琶島、父曰廓無居士、鈴木善阿弥之裔也。自参河来、贅山田氏 生四男二女、先生其第三子也。兄弟皆冒山田氏、先生独復本宗、為鈴木氏云、所著離屋文集 学訓 論語大学参解 六経諸子説等 及雅語譯解 希雅等凡数十種、天保八年丁酉六月六日歿、年七十四、葬城南誓願寺、有三子長嗣季父 季別為医、仲広業為後 奉其祭祀 門人丹羽勗撰并書(以上右側面)

(令和4年5月29日 註:碑文の字の訂正があります。「巍」を「嶷」に、「禄」を「録」に訂正しました。)

さて、朖の終焉前後の模様であるが、これには資料が乏しい。天保八年七拾四歳といえば「一杯酒に酌させたすすけた嬶」に別れてからも満十年。男やもめも板についた頃、歳に不足のあろう筈もなく、それに平洲以来の腐れ縁の明倫堂出仕も、漢学ならぬ国学で教授並とまで出世するし、多年の不遇もひとまず終止符を打ったかたちである。さぞかし伜の嫁女にみとられての大往生だったことであろう。

(妻コヨ女)

観応院貞察大姉

右側に「離屋鈴木常助妻」。左側に「文政十年丁亥八月廿八日」。裏面は空白。行年は六十一だった。

名はコヨ女。横井氏で、海西郡芝井新田の浄念寺恵亮の娘さんである。

コヨ女はただの世話女房で、詩も歌も残していない。それでこそ貧亡世帯がきりまわしてゆけたというものだ。世才に乏しい夫をもった苦労だけは十二分に味わいつくしたようだ。それだけに夫から感謝もされていた。朖が死に遅れた時に詠んだ歌は

おくらして見送らるべく見し人をさきだててわが送るかなしさ

というのだった。これは偽らざる実感だったと思う。それだけにその当座の困り方は、傍の見る眼も気の毒だった。

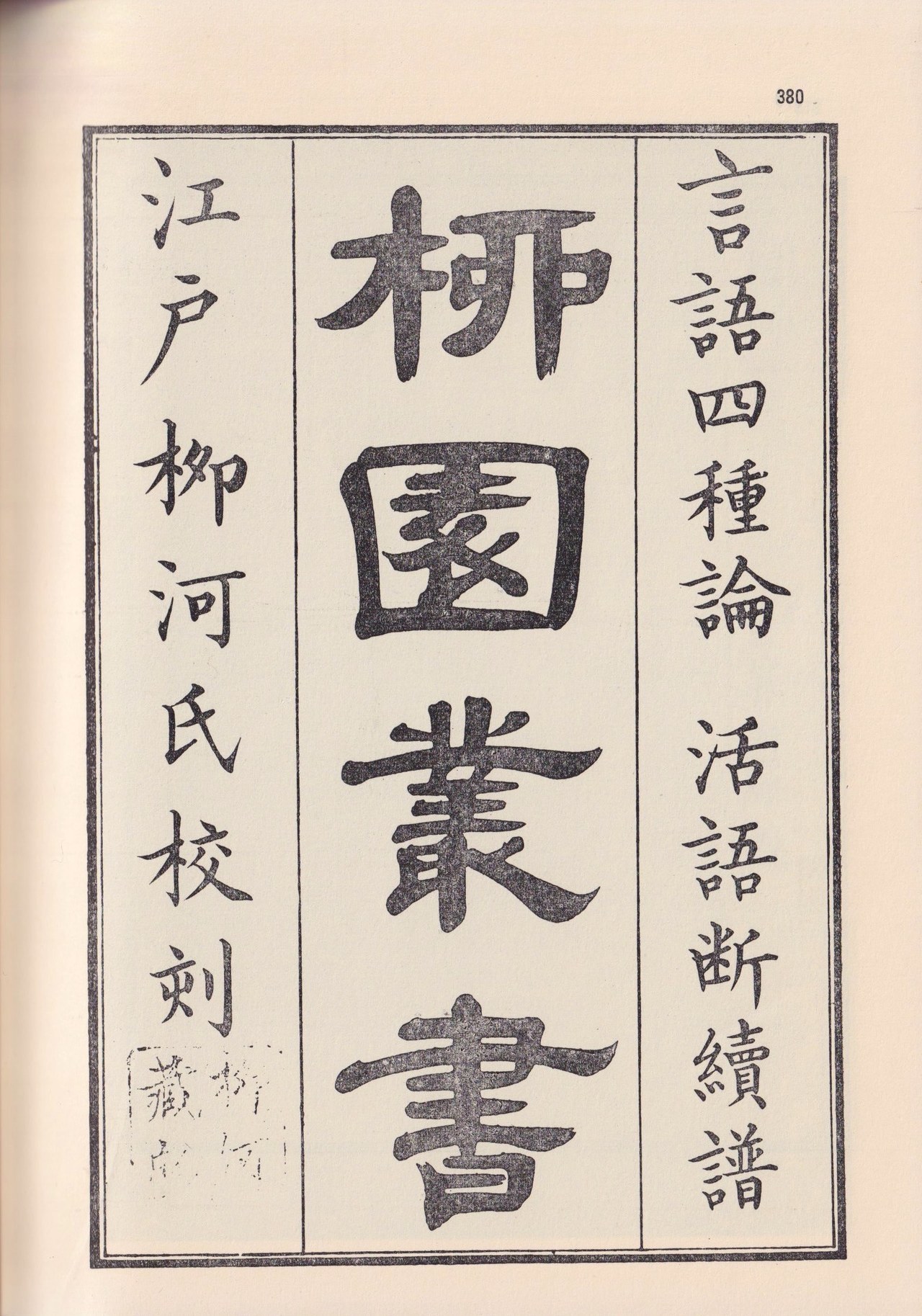

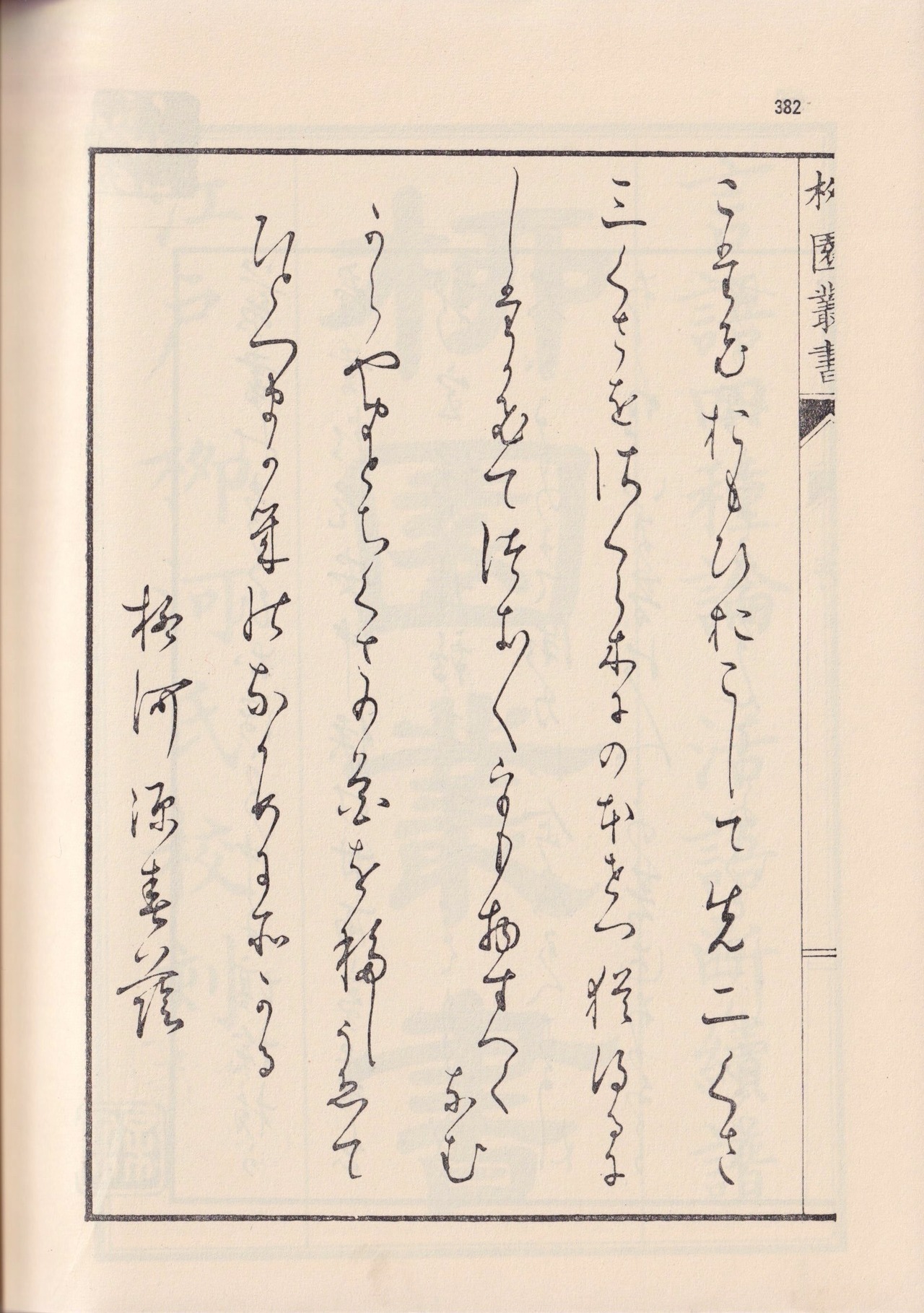

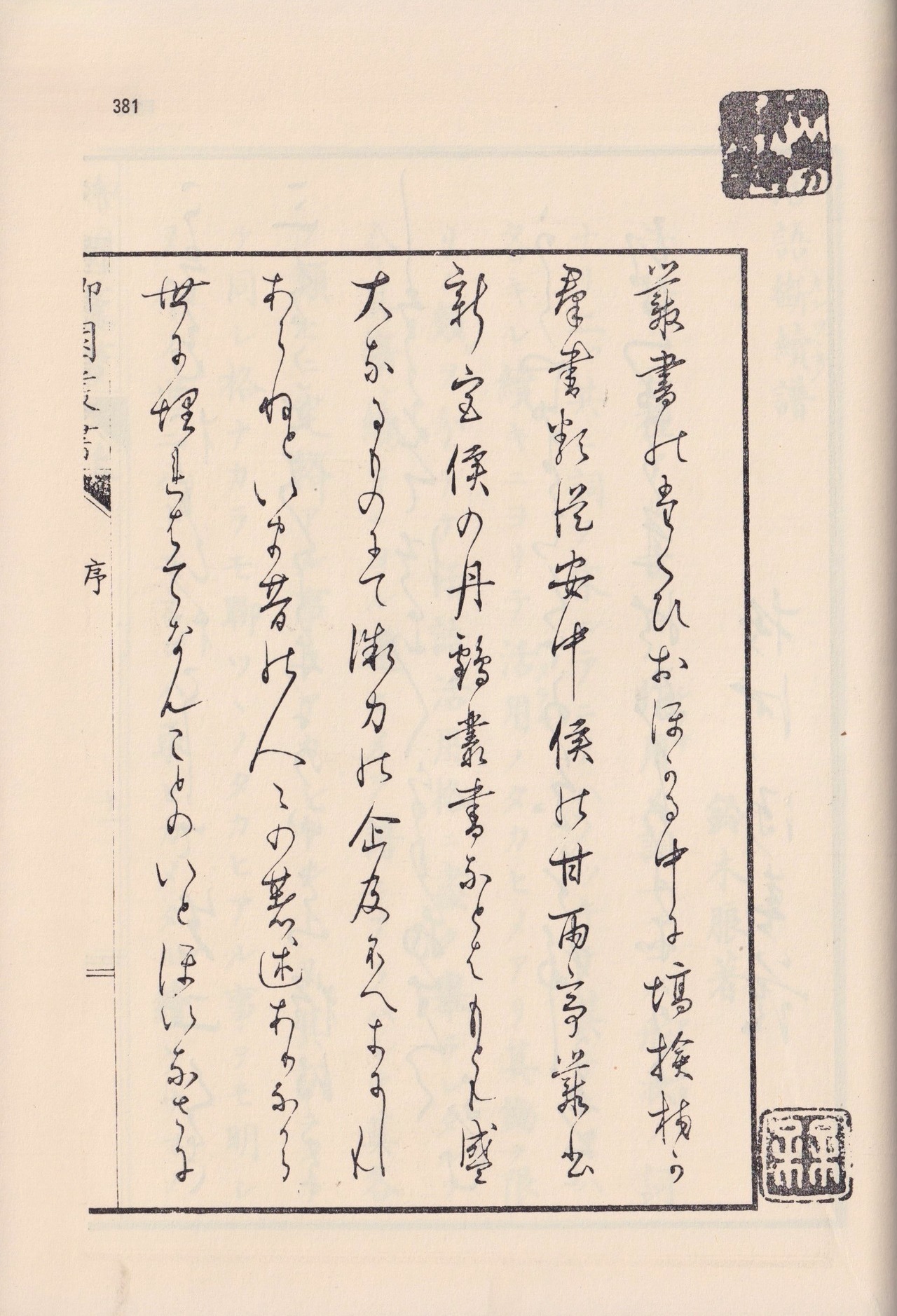

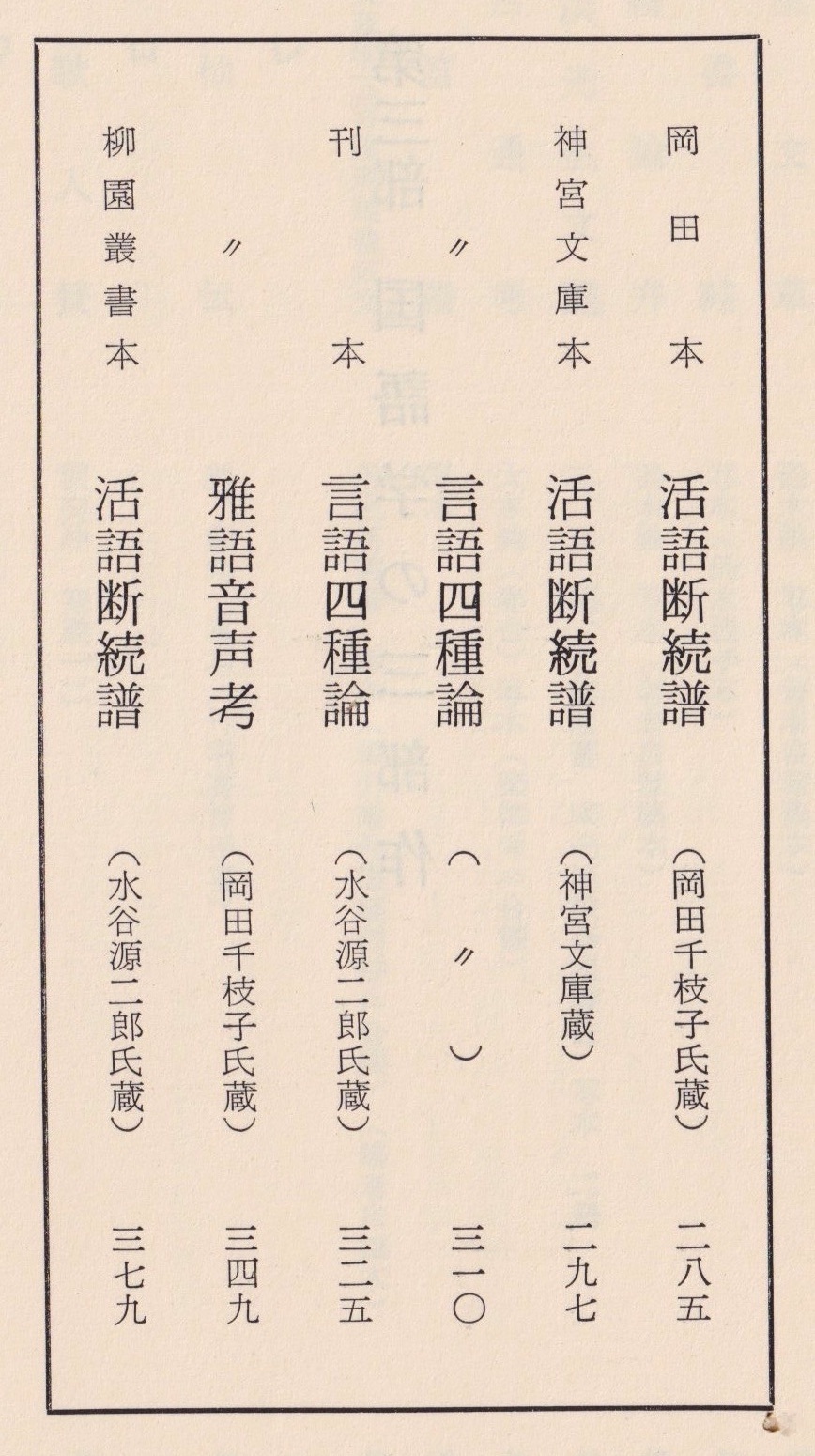

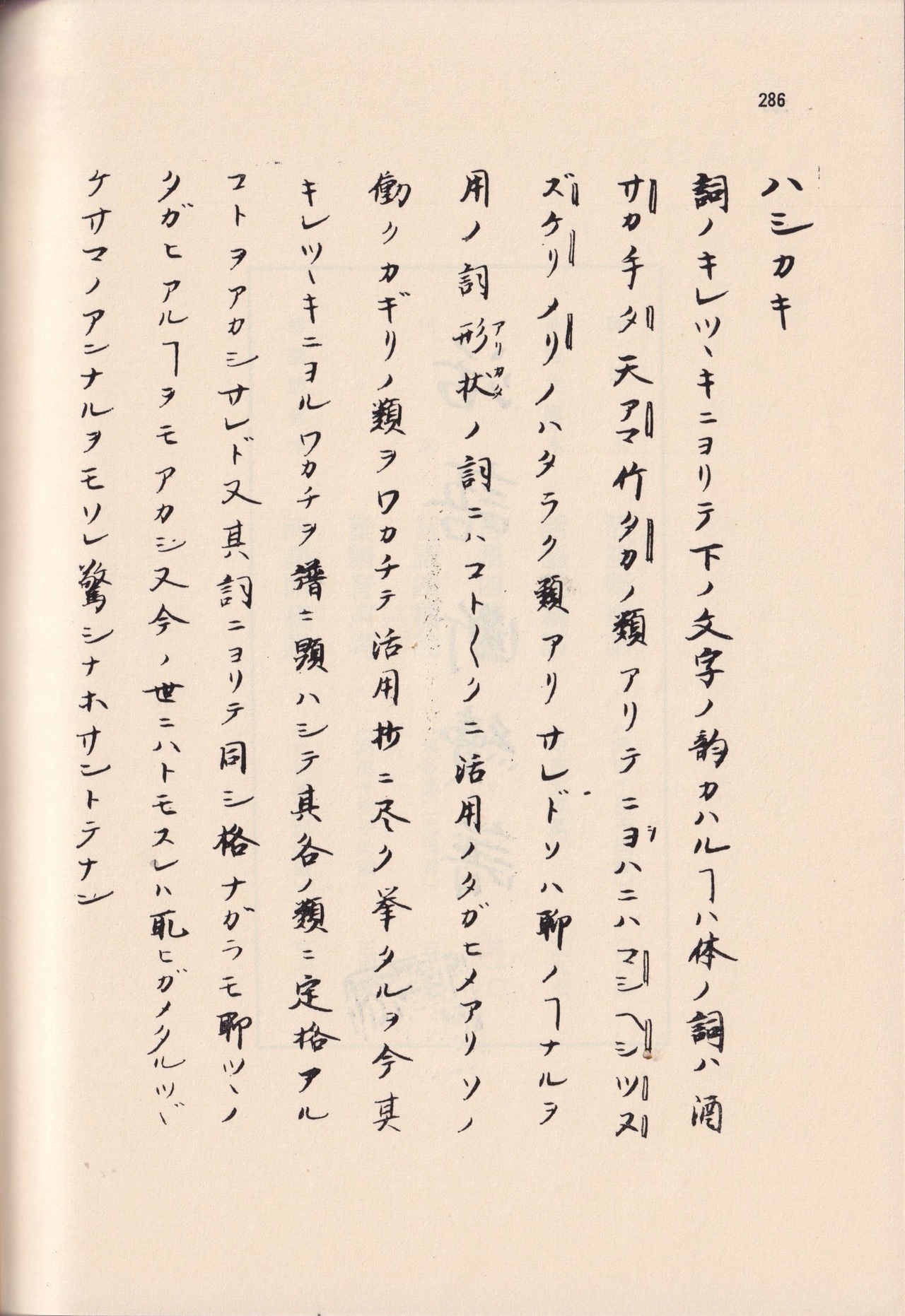

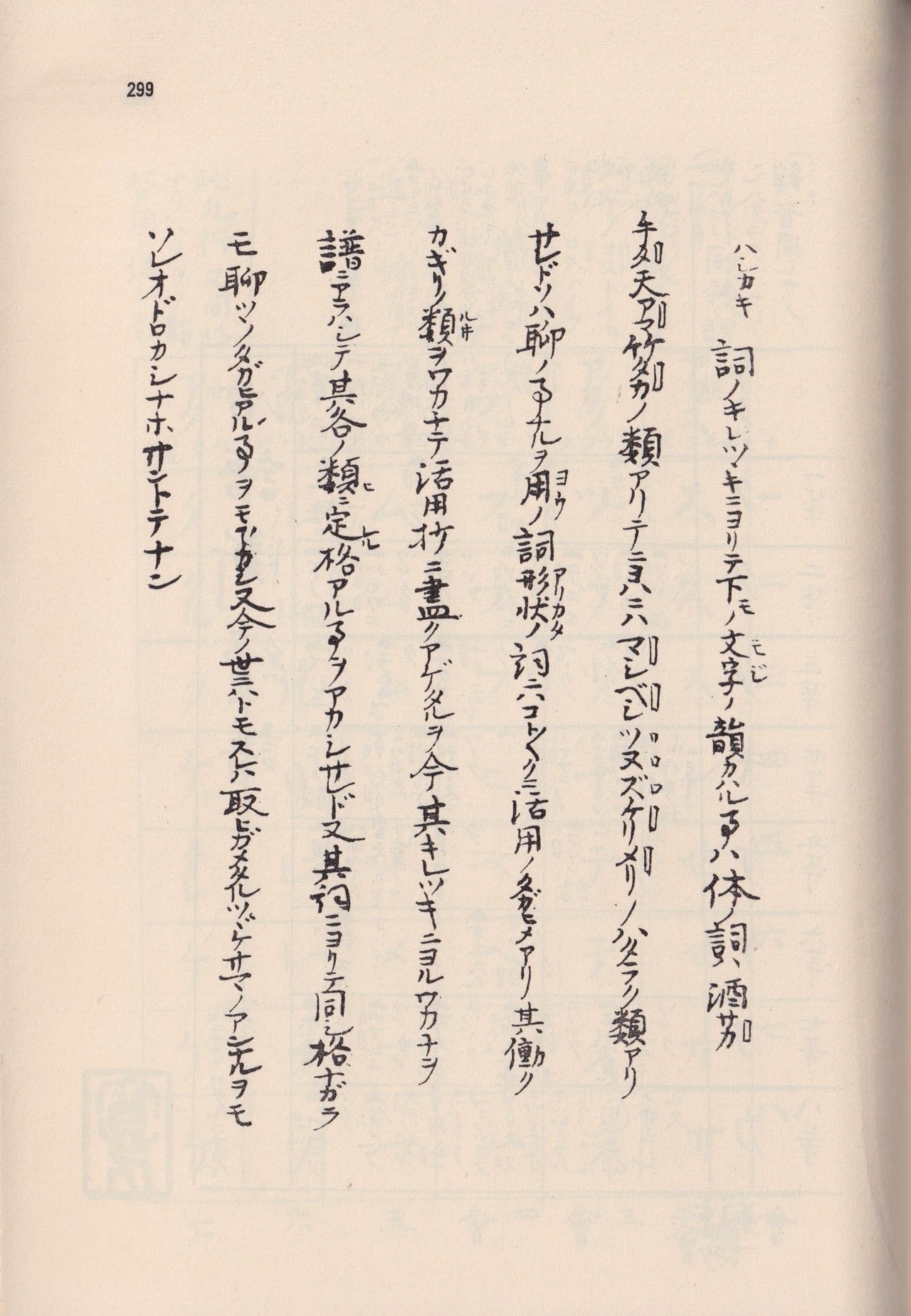

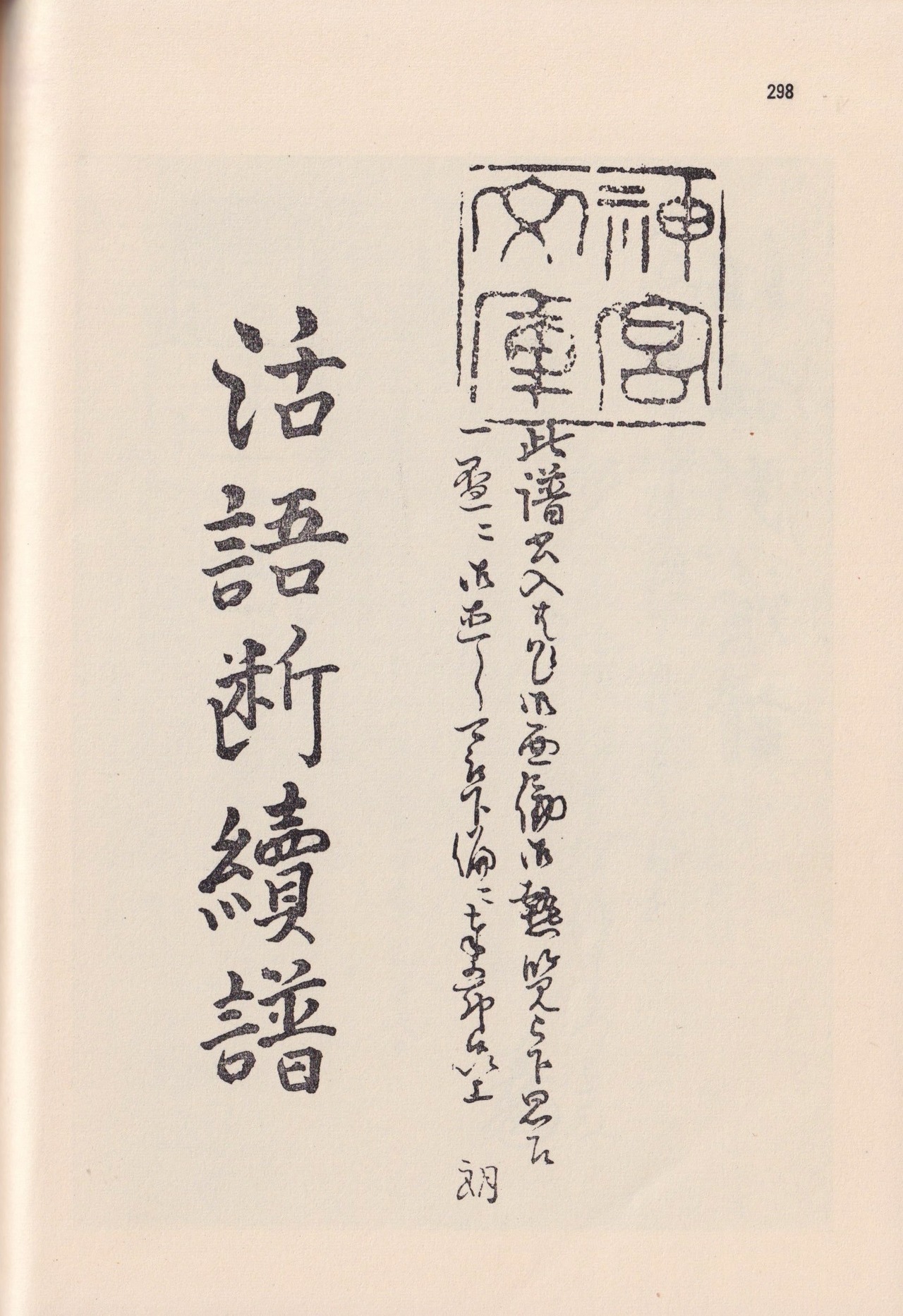

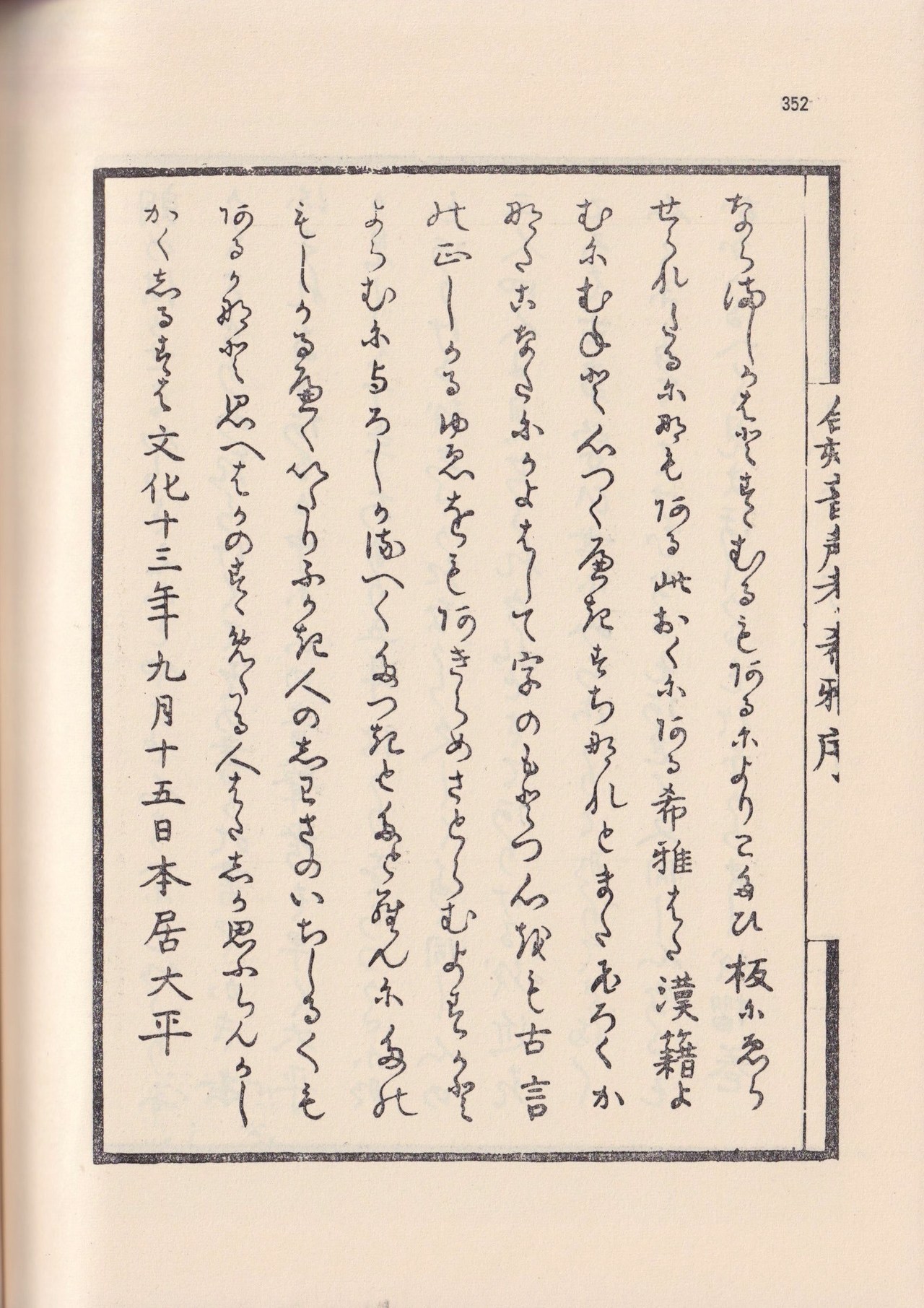

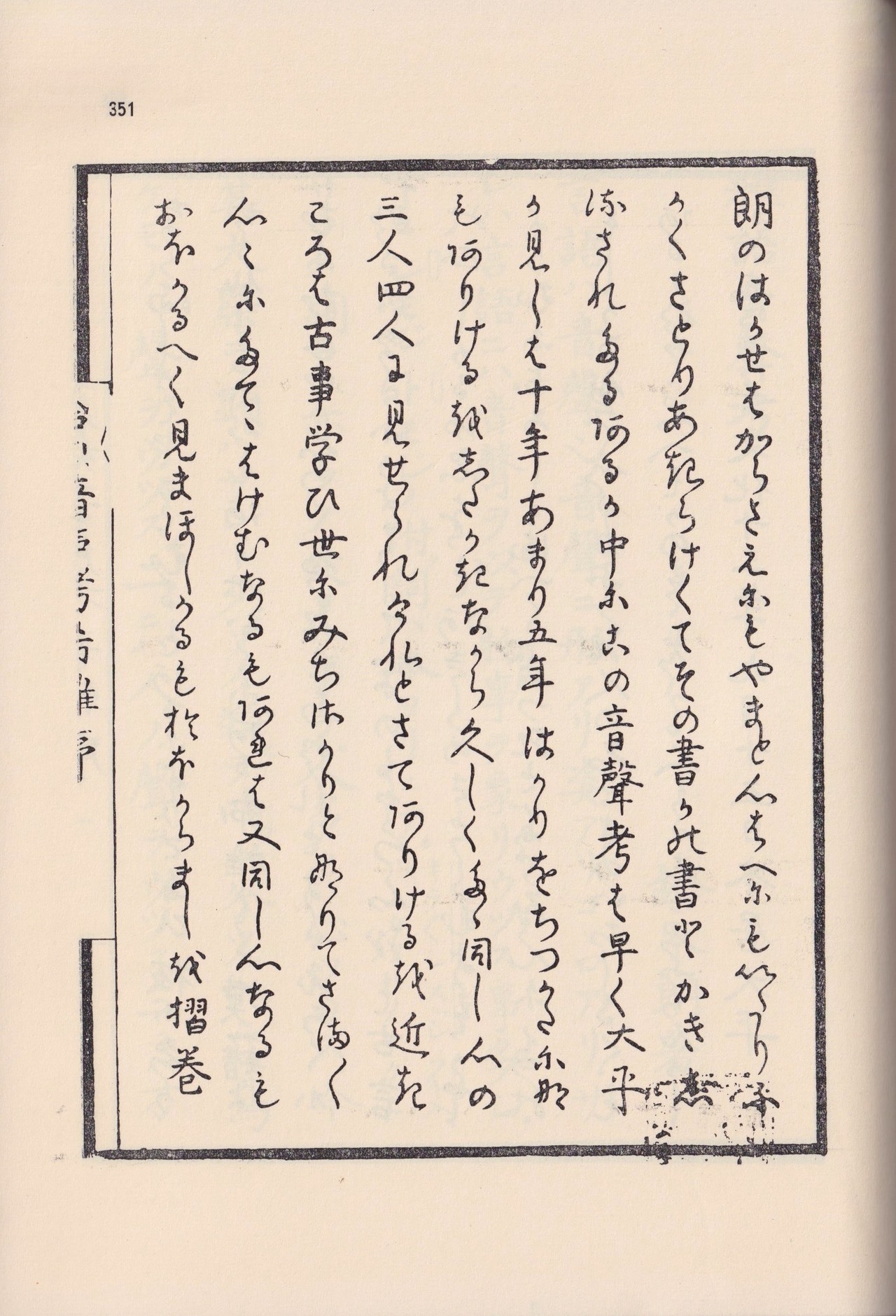

第三部 国語学の三部作 (写真翻刻)

岡田本 活語断続譜 (岡田千枝子氏蔵)

神宮文庫本 活語断続譜 (神宮文庫蔵)

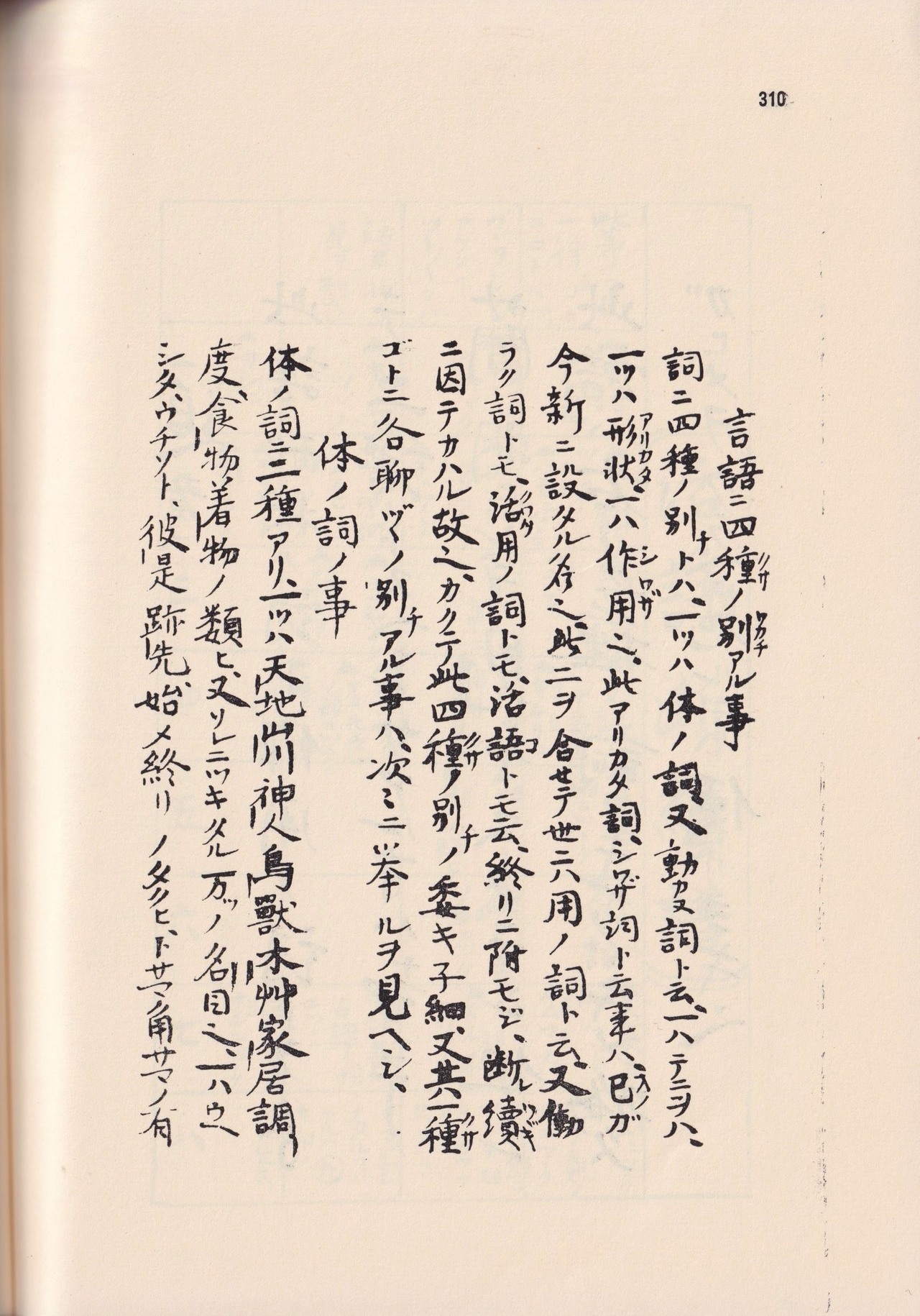

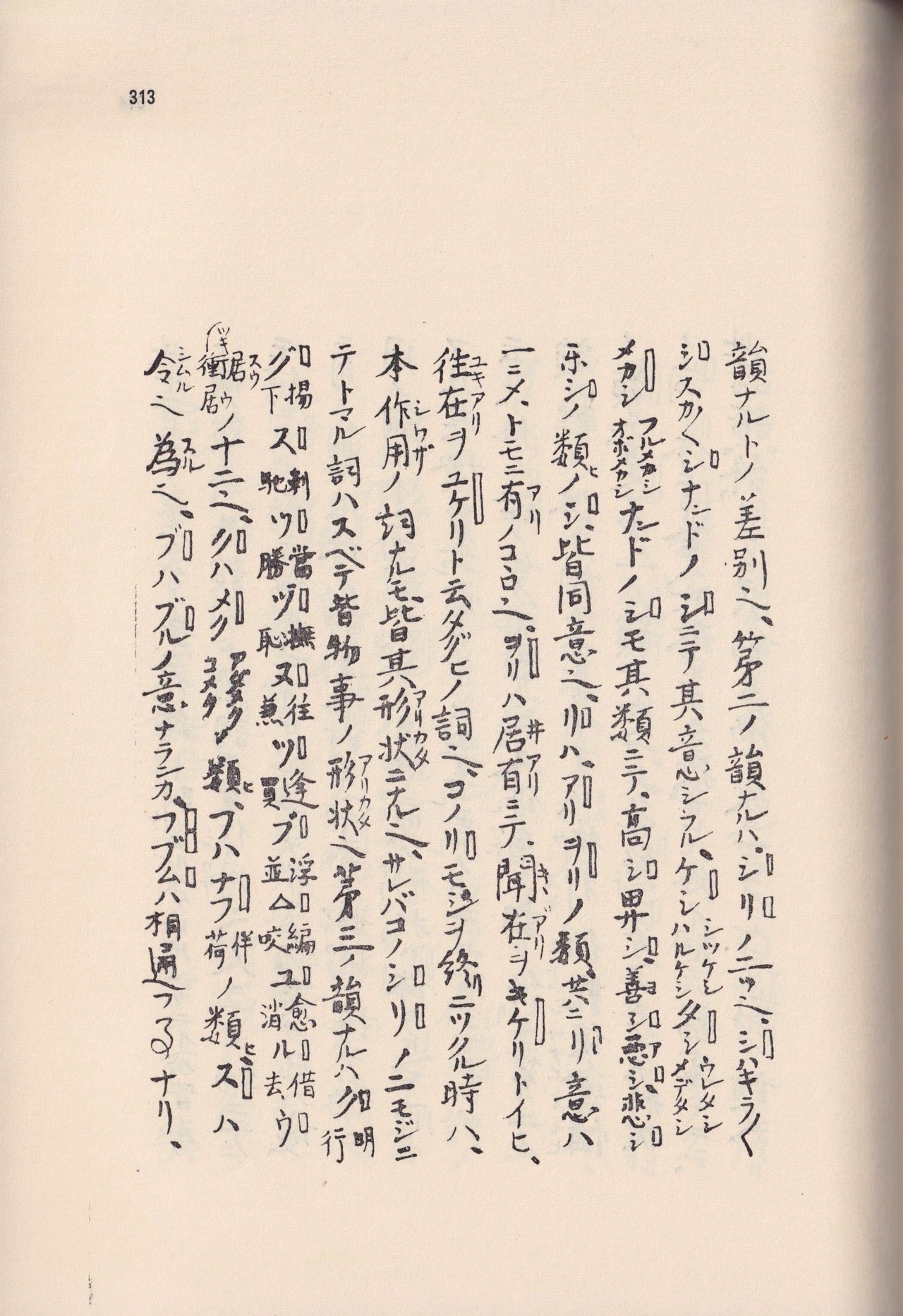

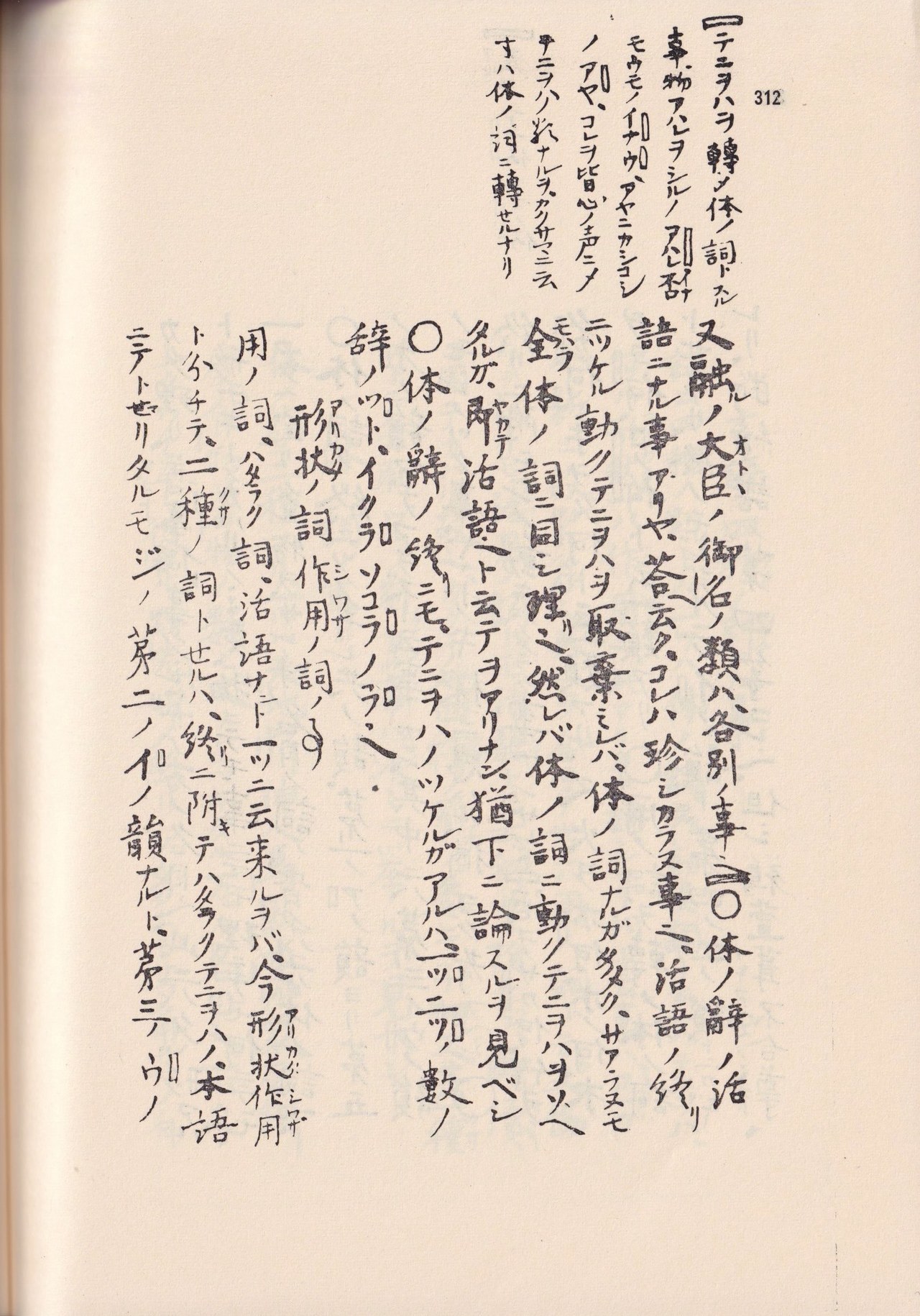

神宮文庫本 言語四種論 (神宮文庫蔵)

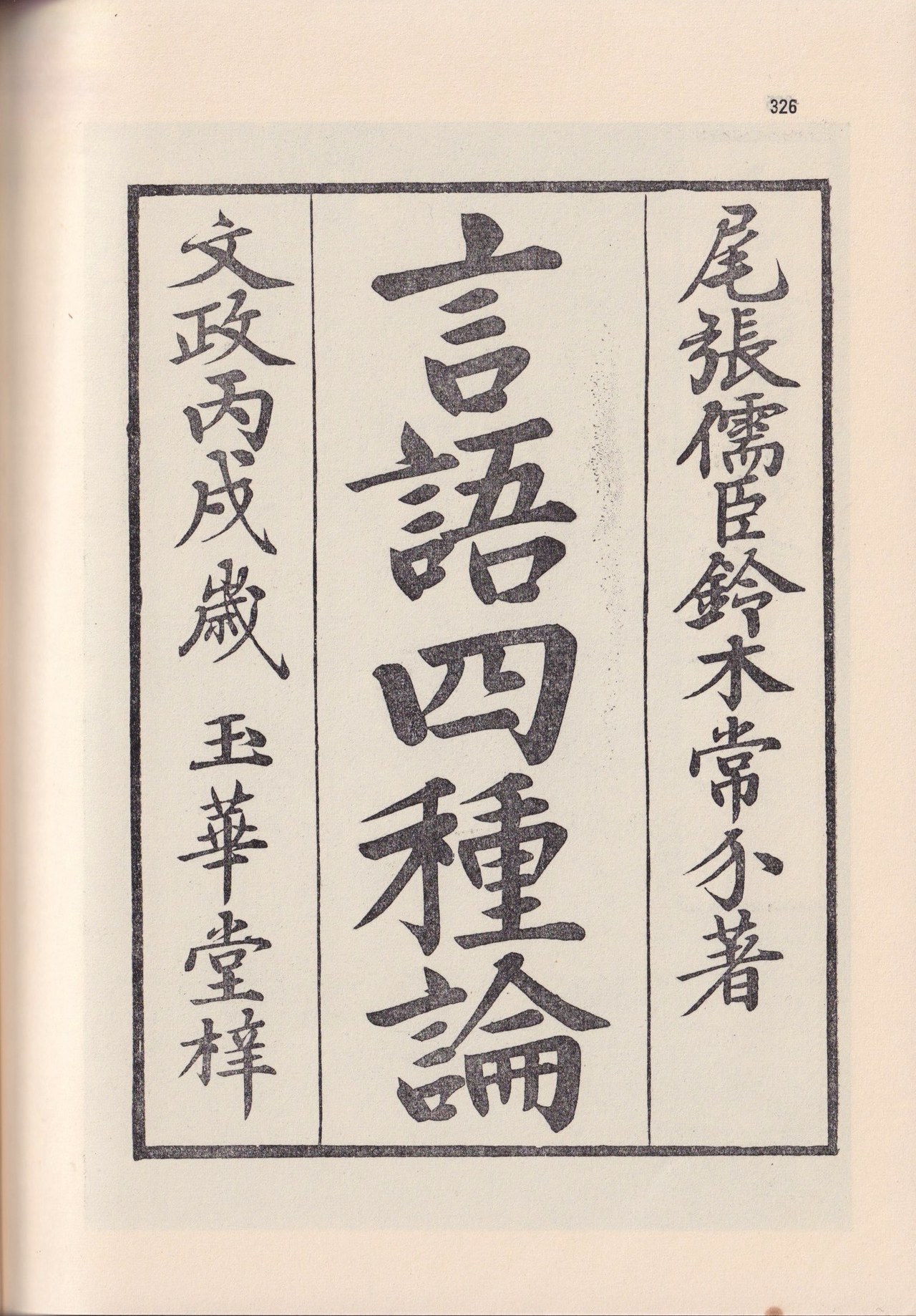

刊本 言語四種論 (水谷源二郎氏蔵)

刊本 雅語音声考 (岡田千枝子氏蔵)

刊本 柳園叢書本 活語断続譜 (水谷源二郎氏蔵)