学会誌 文莫 第2号 (昭和52年8月発行)

文莫 第二号 表紙

本誌の名「文莫」の文字は、これを鈴木朖の筆なる扁額からとって、縦に置きかえたものである。この語は、『論語』述而篇の、「文莫吾猶人也」とある句中の「文莫」の二字を連語として解したことによるもので、その意味は、朖の著『論語参解』によれば、「黽勉ト同音ニテ、同シ詞ナリ、学問脩行ニ出精スル事也」という。あるいは彼の座右の銘ではなかったかと思われる。

目次

一、『雅語音声考』について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井 秀夫

二、『離屋詠草抄』と『少女巻抄注』関係書簡について・・・・・・・・・野田 昌

三、京大蔵伴信友校蔵書

『言語音声考・言語四種別考』について・・・・・・・・・・・・・・尾崎 知光

四、同複刻

五、離屋遺品抄(一)

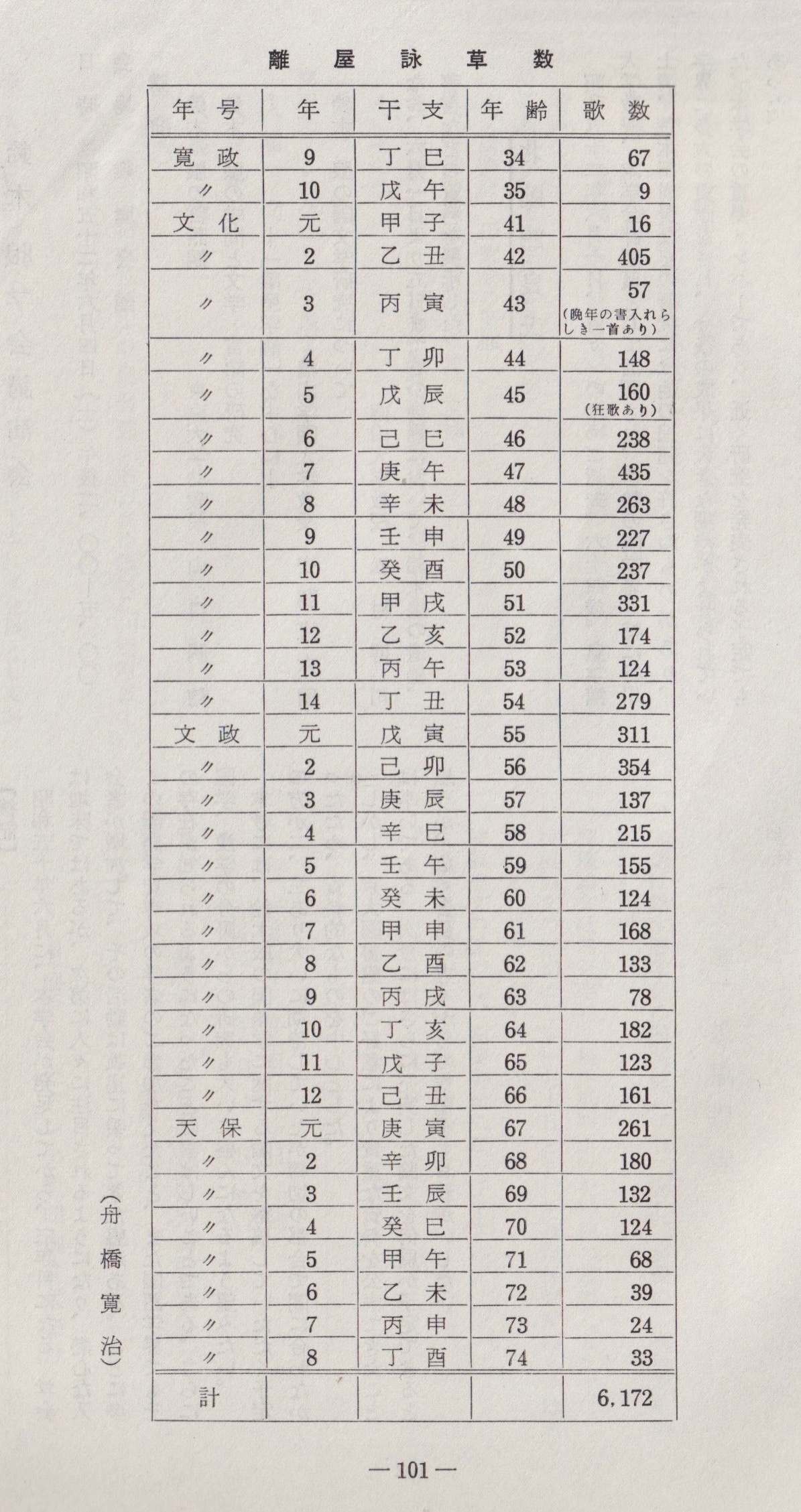

六、離屋詠草とその歌数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・舟橋 寛治

一、『雅語音声考』について・・・・・酒井 秀夫

(冒頭抜粋)鈴木朖翁には、国語学に関する書物として、『言語四種論』とか『活語断続譜』とかいう、学問的にもこれからなお研究すべき書物がありますけれど、『活語断続譜』については去年水野先生も詳しいご研究をお話しになったのであります。その『活語断続譜』や『言語四種論』と並んで、この人の国語学関係の著書としてあげられますのは、『雅語音声考』でありますけれど、これは、マア、『言語四種論』や『活語断続譜』と比べますと、それ程重い書物ではないように、私は考えております。

(昭和51年6月5日、鈴木朖学会における酒井先生のご講演を、先生のお許しをえて、編集委員がなるべく忠実に文字によって複元したものである。)

二、『離屋詠草抄』と『少女巻抄注』

関係書簡について・・・・・野田 昌

一、『離屋詠草抄』について

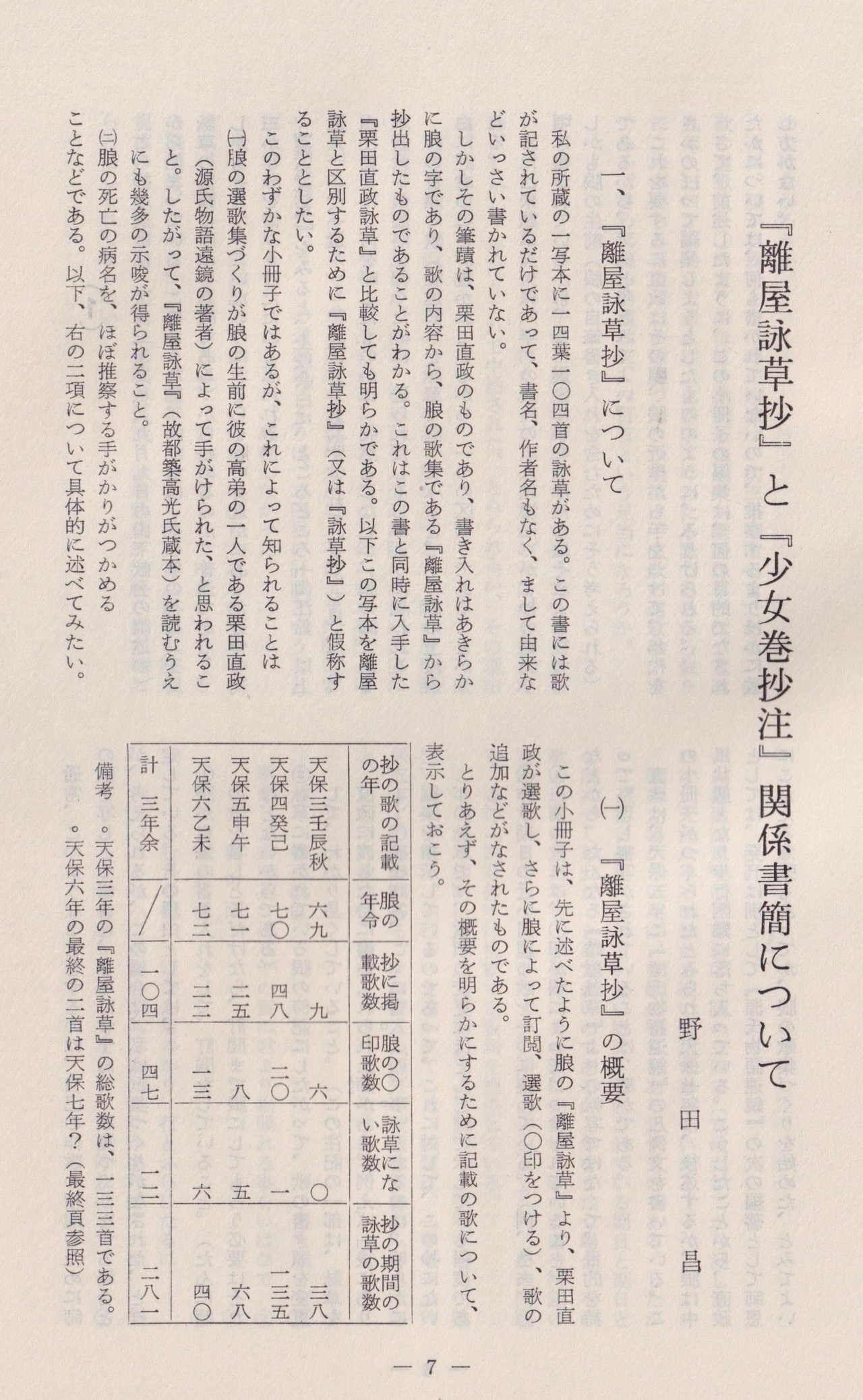

(一)『離屋詠草抄』の概要

(1)この抄の選歌は、天保三壬辰秋〜

(2)『離屋詠草』は、いわは、朖の三四才〜

(3)都築家蔵の『離屋詠草』は、かつて〜

(二)朖の死病について

二、『少女巻抄注』関係書簡について

三、離屋詠草抄(假称)

付記 この小冊子の朖の字の状況をみると、〜

三、京大蔵伴信友校蔵書

『言語音声考・言語四種別考』について・・・尾崎 知光

一 京都大学附属図書館蔵、伴信友校蔵書中の『言語音声考・言語四種別考』は鈴木朖の『雅語音声考』『言語四種論』の草稿本の写し〜

二 (一)表紙その他

(二)本文(『言語音声考』)

(三)本文(『言語四種別考』)

三 以上の調査と推定によって、従来説かれてゐたことに対し、異見を提出せざるを得なくなった。それは、岡田希雄氏以来、合冊の〜

【附】 鈴木朖が文化元年冬から同二年秋の末まで江戸に滞在してゐた事は、彼の『詠草』によって知られる。〜

四、京大蔵伴信友校蔵書

『言語音声考・言語四種別考』複刻

複刻 言語音声考 言語四種別考

この資料の複刻については、所蔵者の京都大学附属図書館のご厚配によるものであることを記し、謝意を表する。

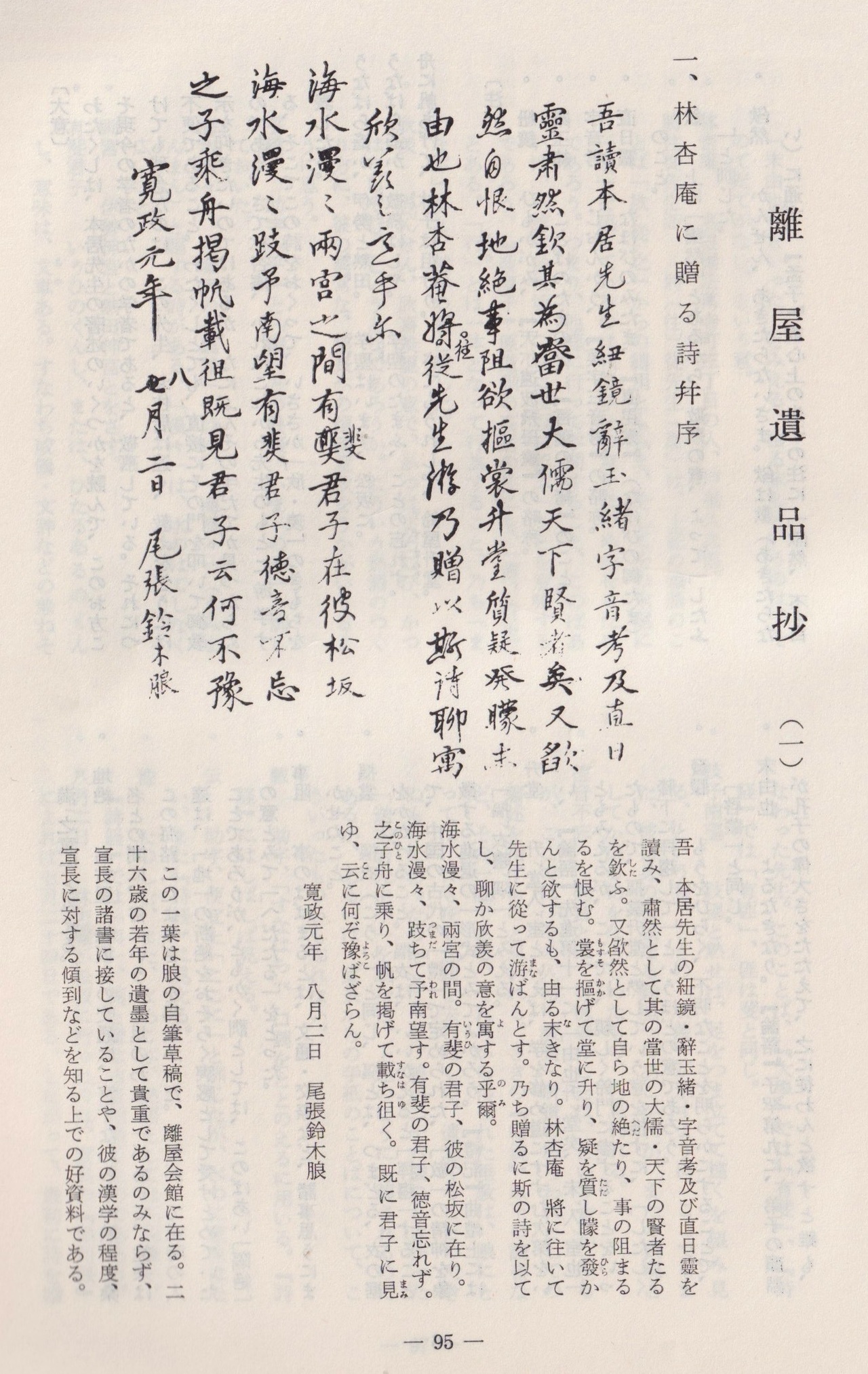

五、離屋遺品抄(一)

一、林杏庵に贈る詩幷序 この一葉は朖の自筆草稿である。二十六歳の若年の遺墨として貴重であるのみならず、宣長の諸書に接していることや、彼の漢学の程度、宣長に対する傾倒などを知る上での好資料である。

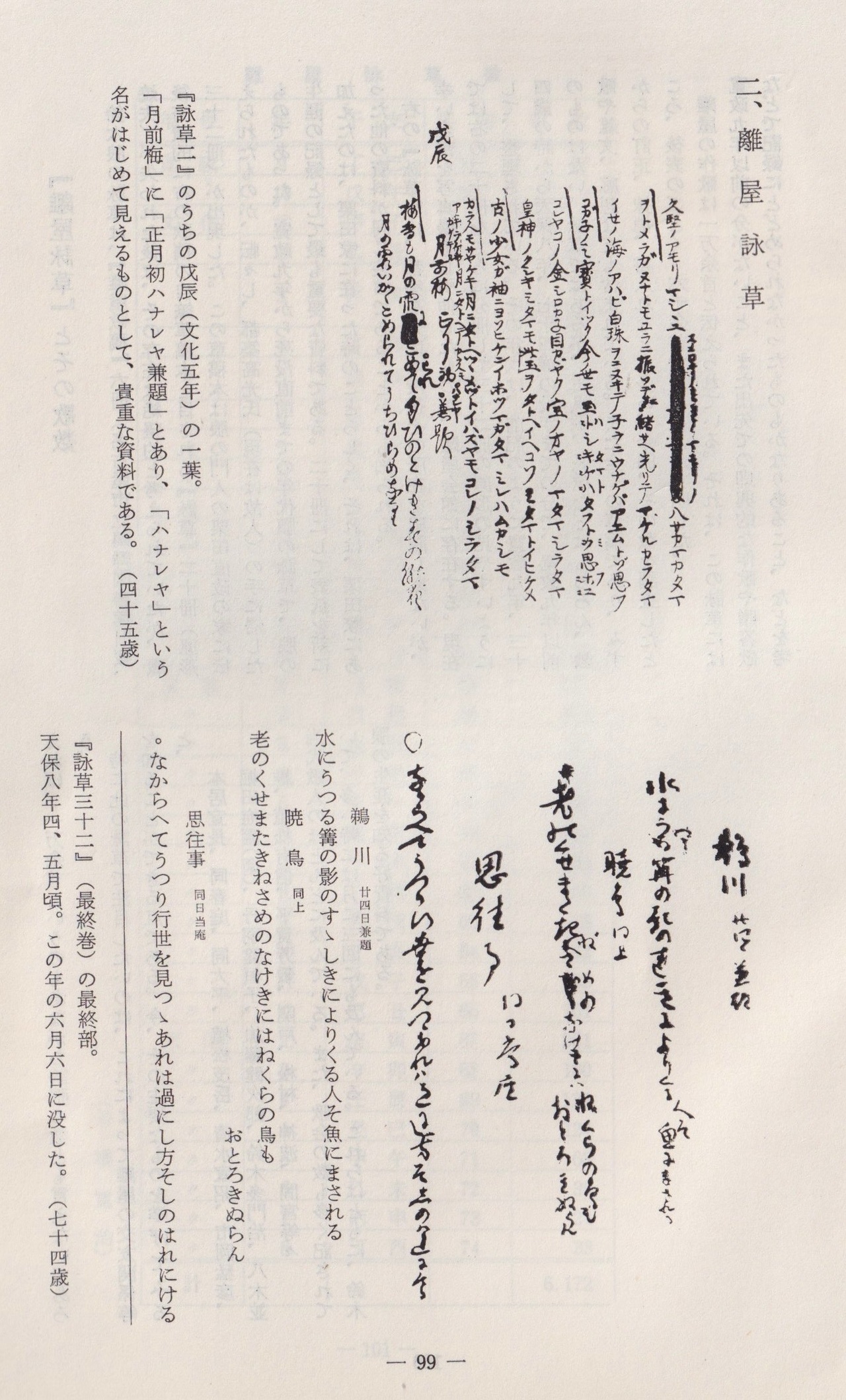

二、離屋詠草 『詠草二』のうち戊辰(文化五年)の一葉。「月前梅」の「正月初ハナレヤ兼題」とあり、「ハナレヤ」という名がはじめて見えるものとして、貴重な資料である。(四十五歳)

六、離屋詠草とその歌数・・・・・舟橋 寛治

鈴木朖の詠草は、『離屋歌稿』六冊(名古屋市立鶴舞図書館旧蔵、焼失))が失われた後は、その存在は絶望的と考えられていたが、戦後奇蹟的に右の歌稿の自筆草稿本と目される『詠草』二十冊(原形三十二冊)が出現した。〜